神聖ローマ帝国の政治解説「帝国クライス」編

神聖ローマ帝国って、ひとことで言うと「まとまりのない集まり」──その分裂っぷりは世界史でも屈指です。皇帝がいたとはいえ、実際には数百の領邦・都市・修道院がひしめき合って、それぞれ勝手に政治してました。

じゃあ、それらをまとめる仕組みってなかったの? という疑問に答えてくれるのが今回のテーマ、帝国クライス/帝国管区(Reichskreise)なんです。

この記事では、その役割・構成員・歴史的展開を、かみ砕いてわかりやすく解説します!

帝国クライスの役割

帝国クライス(帝国管区)は、一言でいうと「領邦のグループ分け」。神聖ローマ帝国における地域ごとの行政単位として機能しました。

治安維持と軍事動員

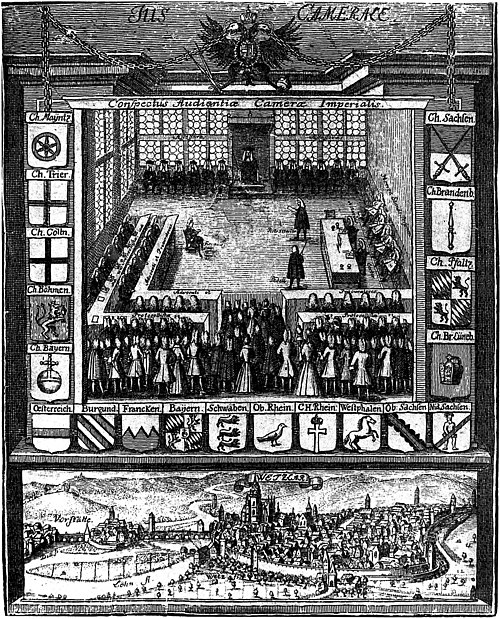

帝国は非常に広くて、しかも皇帝の力が全域に届かない。そこで地域ごとにクライスを設定し、その中で軍事の調整・治安の維持・税の徴収などを行わせたんです。つまり「皇帝の命令を、地方に実行させる中間管理機構」だったわけですね。

帝国軍の編成単位

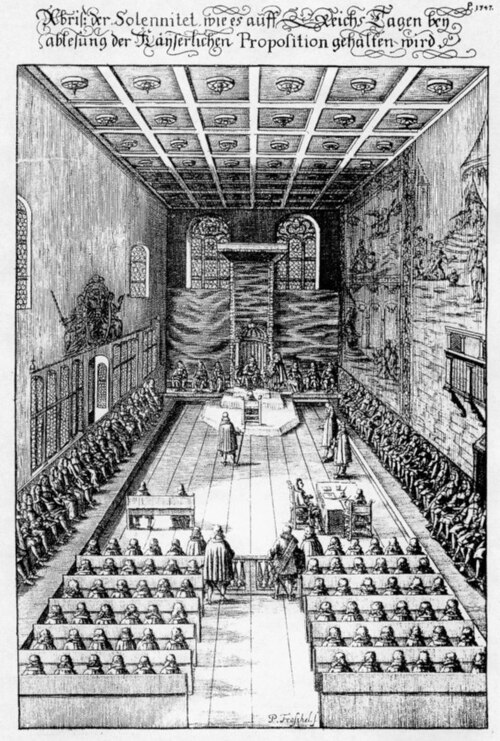

クライスは帝国軍(Reichsarmee)の動員単位としても使われました。たとえば戦争が起きたとき、皇帝は「第スヴァーベン・クライスに〇〇人動員せよ」と命じ、そこから各領邦が兵を出す仕組み。帝国の軍事的統制にも欠かせない存在でした。

地方合議による自主管理

ただの命令伝達装置ではなく、クライス内の領邦同士で合議体をつくり、相談しながら方針を決めることもありました。これにより、地方分権的な秩序が形作られていったのです。

帝国クライスの構成員

では、クライスって具体的に誰が入っていたのか?──そこには神聖ローマ帝国らしい複雑さがありました。

構成するのは領邦・都市・修道院

クライスは複数の諸侯領(公国・選帝侯領)、自由帝国都市、そして帝国修道院で構成されていました。いわば、“教会+貴族+都市”の混合チーム。

それぞれが独自の権限と役割を持ちながらも、クライスという枠組みのなかで協力することが求められたのです。

選帝侯はクライスに属さないことも

一部の大貴族、とくに選帝侯は、クライスとは別枠で扱われることもありました。たとえばボヘミア王国などは、帝国クライスのシステム外に置かれていたこともあります。

クライス内にも序列がある

各構成員には発言権の大小や軍事負担の違いがあり、都市より貴族のほうが発言力が強いのが常でした。また、司教領などの聖界領は、道徳的権威と財力の両方を持っていたため、特別な地位を占めていました。

帝国クライスの歴史

クライス制度は、最初からあったわけではなく、長い時間をかけて徐々に整備されていったシステムです。

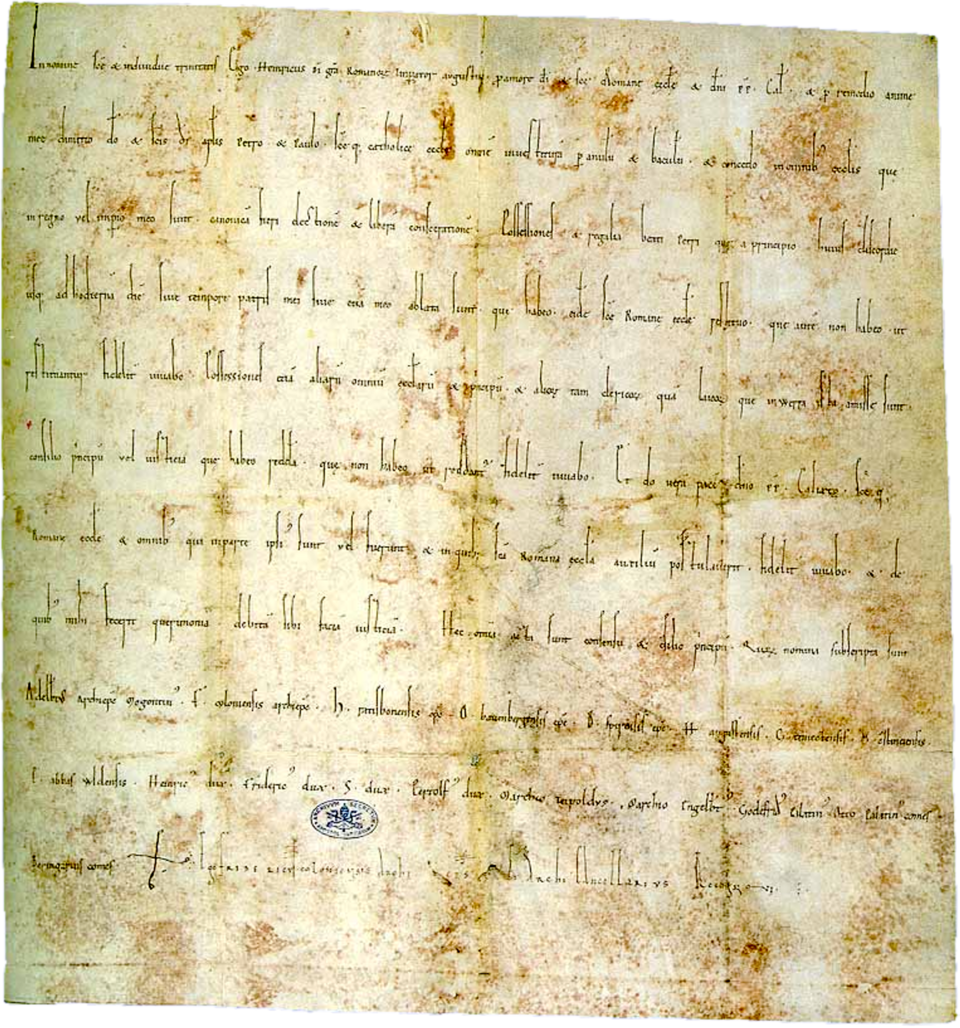

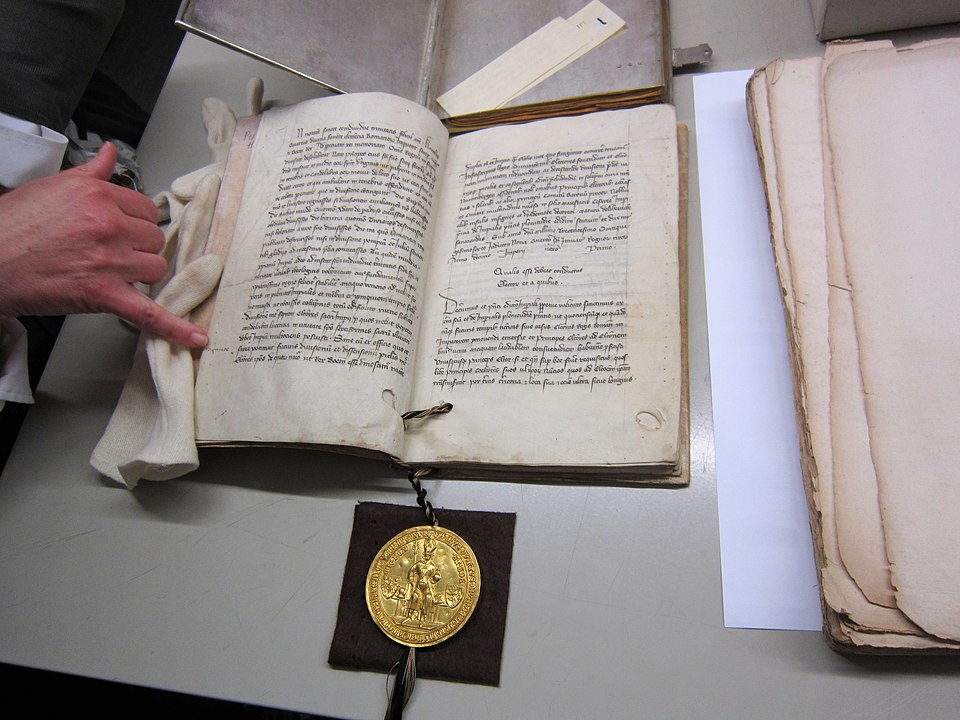

起源は15世紀末の改革

1495年、皇帝マクシミリアン1世が提唱した帝国改革の中で、「治安維持のために帝国を地域ごとに分けるべきだ」という発想が生まれました。そして1500年に最初の6つのクライスが設置され、後に順次追加されていきます。

マクシミリアン1世(1459 - 1519)

マクシミリアン1世(1459 - 1519)は神聖ローマ帝国の統治改革の一環として帝国クライス(帝国管区)を整備し、分権的な帝国内における秩序維持と徴税・防衛体制の強化を図った。

出典:Albrecht Dürer(製作者) / Public Domainより

17世紀までに10クライス体制に

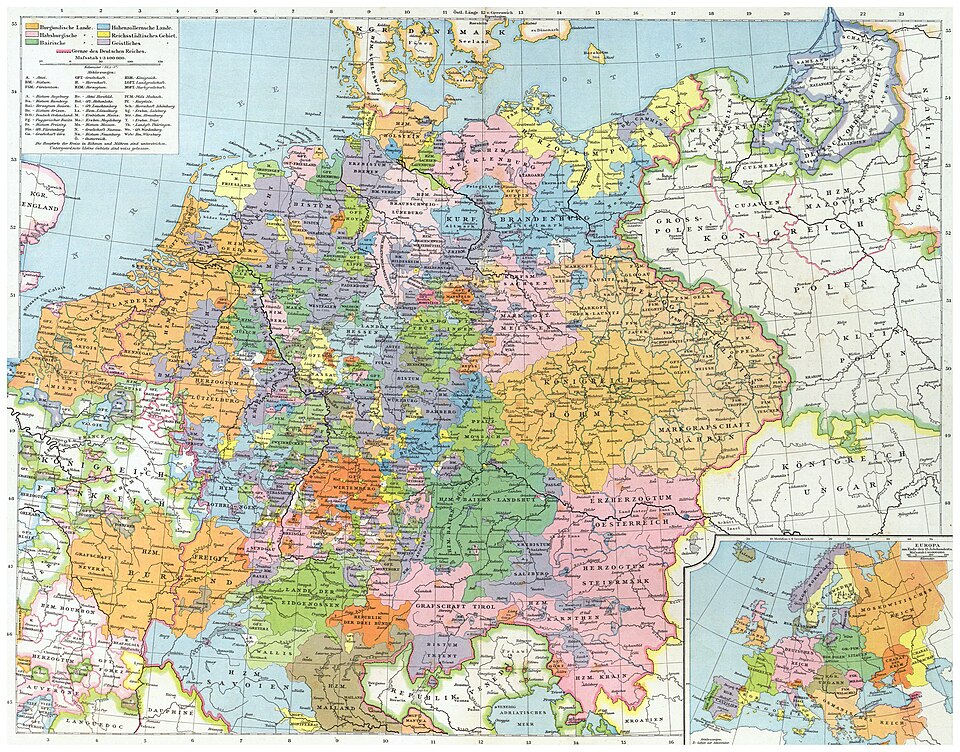

最終的には10の帝国クライスが整備され、以下のような地域区分となりました:

- オーバーライン・クライス

- ニーダーライン=ヴェストファーレン・クライス

- フランケン・クライス

- シュヴァーベン・クライス

- ザクセン・クライス

- ニーダーザクセン・クライス

- バイエルン・クライス

- オーバーザクセン・クライス

- オーストリア・クライス

- ブルクント・クライス

これにより帝国全体が“領邦連合”としてまとまりを持ち、軍事・財政・司法の制度化が進んでいきました。

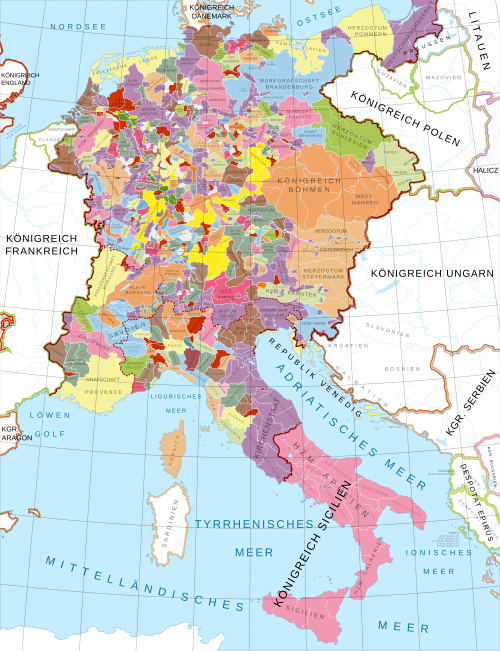

16世紀前半の神聖ローマ帝国の地図

この時期は約300の領邦から成り、帝国の統治効率を高めるために10の帝国クライスが編成されていた

出典:User:Silverhelm(著者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic licenseより

帝国滅亡とともに消滅

1806年、神聖ローマ帝国の解体とともに帝国クライス制度も消滅。以後は各地域がナポレオン体制やドイツ連邦へと再編されていきますが、クライスによって培われた「地域協調」の文化は、その後のドイツ統一にもつながっていくことになります。

- 皇帝権を補う地方統治制度だった:治安維持や軍事動員などを地域で分担した。

- 諸侯・都市・修道院が参加:構成員の多様性が帝国の複雑さを映し出していた。

- 選帝侯や大国は枠外の場合もあった:一部勢力は制度外で特別扱いされていた。

- マクシミリアン1世の改革から始まった:15世紀末の帝国改革がクライス設置の契機に。

- 制度は帝国と運命をともにした:1806年の帝国解体とともに消滅した。