オットー1世は何した人?戴冠で「神聖ローマ帝国の起源」を現出

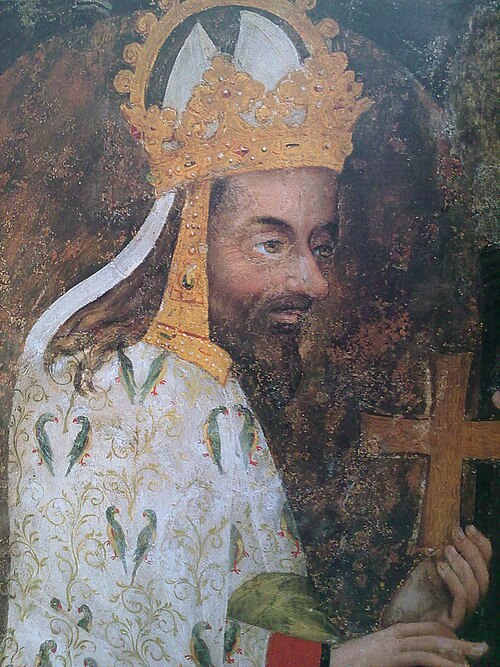

オットー1世(オットー大帝)

962年にローマ皇帝として戴冠し、神聖ローマ帝国の礎を築いた

出典:Axel Mauruszat(権利者)/Wikimedia Commons / Public Domainより

| 名前 | オットー1世(オットー大帝) |

|---|---|

| 生没年 | 912年 - 973年 |

| 在位期間 | 936年 - 973年(皇帝としては962年 - 973年) |

| 王朝 | ザクセン朝(リウドルフィング朝) |

| 出身地 | ドイツ・ザクセン地方 |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | マジャール人撃退、神聖ローマ帝国の創設、教皇庇護による皇帝権強化、東フランクの再統一 |

| 死因 | 病死(メムレーベンで没) |

10世紀のヨーロッパ──カール大帝亡き後、分裂と混乱の時代が続く中、再び“帝国”という夢を現実のものにしようとした人物がいました。その名もオットー1世(912 - 973)。

彼は東フランク王国の王として即位し、周辺諸侯を従え、教会と協力し、異民族を退け、そしてついにはローマで皇帝の冠を戴いた人物。その戴冠こそが、後に「神聖ローマ帝国」と呼ばれる巨大な政治体制の出発点となるんです。

この記事では、そんなオットー1世の人生や功績を、「神聖ローマ帝国の起源」に焦点をあてて、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

オットー1世の生涯と最期

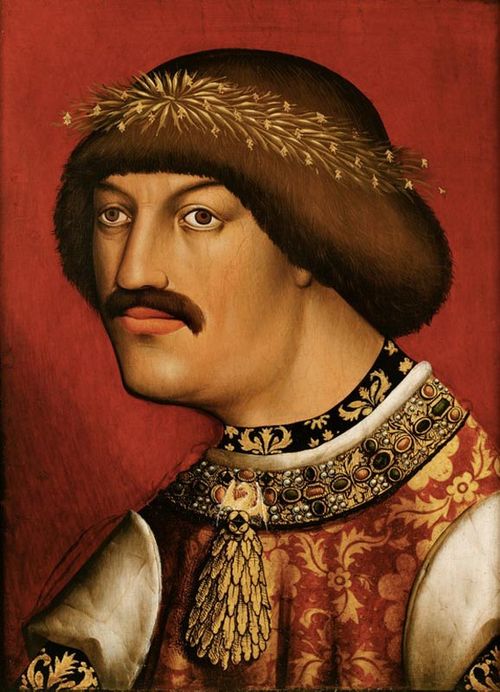

オットー1世は、ザクセン朝の創始者ハインリヒ1世の子として生まれ、936年に東フランク王(ドイツ王)として即位します。当時の王権はまだ弱く、国内の大諸侯に遠慮せざるを得ない立場にありました。

王権強化と帝国の礎

そんな状況を打開したのが、オットーの徹底した中央集権政策です。世俗貴族ではなく教会勢力(司教・修道院)を取り込むことで、王権の補強を図りました。これは後の「帝国教会政策」として、神聖ローマ皇帝の重要な統治スタイルになります。

安定した晩年と帝国の未来

973年に没するまでのあいだ、オットーは皇帝として帝国を盤石に保ち、死後には息子オットー2世がその地位を継承。帝国という形が“継続される体制”として定着したのは、オットー1世の統治が成功していた証ともいえるでしょう。

オットー1世「戴冠」の意義

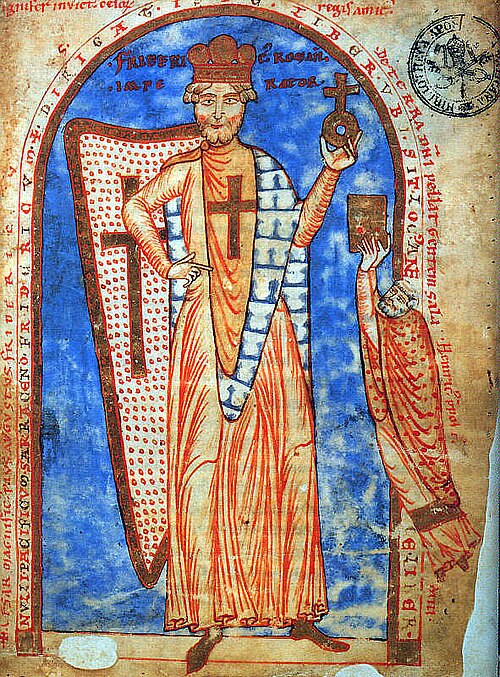

962年、オットー1世はローマで教皇ヨハネス12世から皇帝の冠を受けます。これこそが、いわゆる神聖ローマ帝国の始まりとされる出来事なんですね。

でもこの戴冠、単なる儀式にとどまらず、ヨーロッパ世界の新たな政治秩序を形作る出発点でもあったんです。

ローマ皇帝の“復活”

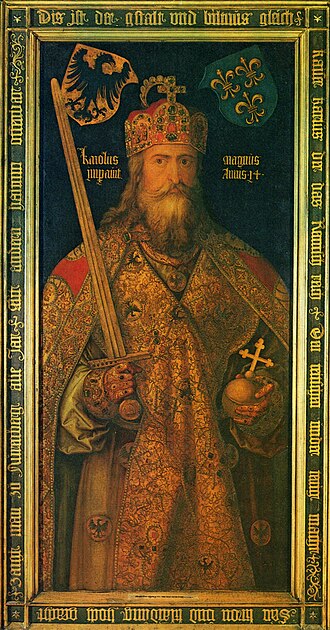

オットーの戴冠は、カール大帝以来中断していた「ローマ皇帝」の称号を再び蘇らせた出来事でした。

まずカール大帝(800年戴冠)以降、ローマ皇帝の称号はしばらく断絶状態にありました。 東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は依然としてローマ帝国の正統を主張していたため、西ヨーロッパ側では皇帝の名乗りに慎重さが求められていたんですね。

そんな中でオットー1世が戴冠したということは、フランク系=ゲルマン系世界が、自らを普遍的秩序の担い手として再び名乗りを上げた、という政治的・文化的宣言だったんです。

帝国という理念の継承

この「帝国」は、単なる王国の延長ではありません。 それはローマに由来する普遍的な秩序=キリスト教世界の守護者という理念を体現する存在。 オットーの戴冠は、ドイツ王国の王が「神に選ばれた皇帝」となることで、世界全体を包摂する秩序の復興を意図していたのです。

教皇との契約関係

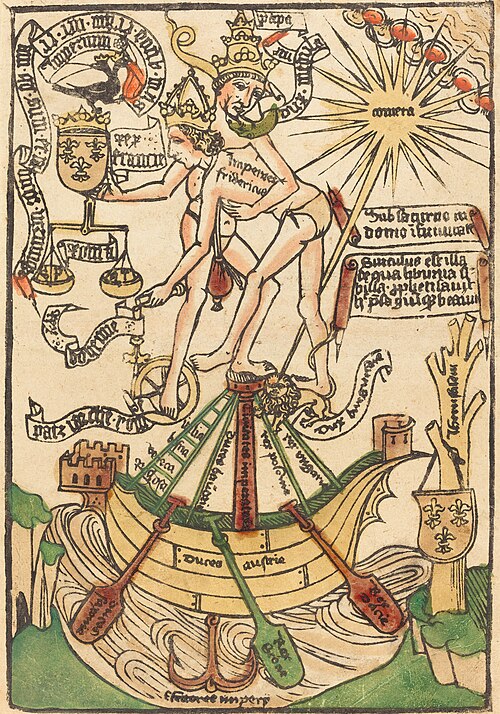

オットー1世と教皇ヨハネス12世の関係は、ただの「授冠者と被授冠者」ではありませんでした。オットーは戴冠後、軍事力と政治力を背景にローマに留まり、教皇庁の改革と干渉を本格化させていきます。

これがのちに「オットー協約」と呼ばれるような制度的構図、つまり皇帝が教皇選出に関与し、教皇を保護する代わりに政治的影響力を行使するという関係性を生んでいきます。

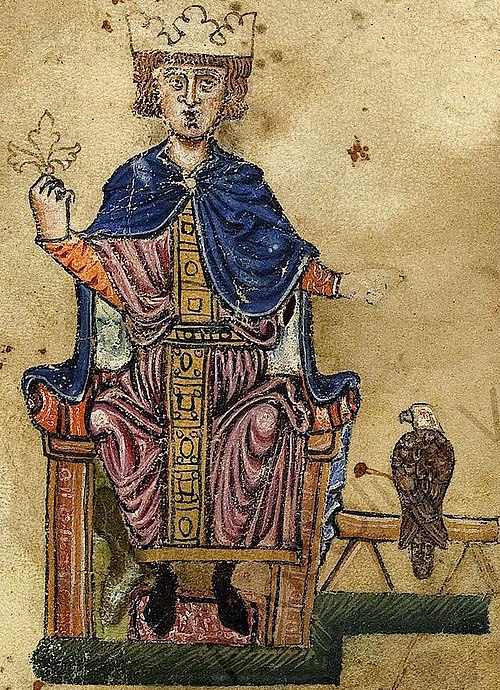

この体制において、皇帝は単なる国家君主ではなく、宗教と世俗の双方をつなぐ存在=神の秩序を地上に体現する媒介者というイメージを帯びるようになります。それは後の叙任権闘争や、皇帝と教皇の絶え間ない緊張関係を予兆させる構図でもありました。

「皇帝は神に選ばれし者」か、「教皇に冠される者」か

この問いは、まさにオットーの戴冠から始まった永遠のテーマ。 皇帝が教皇を保護することで宗教秩序を支えるのか、それとも教皇が皇帝を承認することで世俗権力を神聖化するのか。 オットー1世は、このねじれた二重構造を最初に制度化した人物だったともいえるでしょう。

このように、オットー1世の戴冠は「神聖ローマ帝国の始まり」以上の意味を持ち、中世ヨーロッパの政治思想と宗教秩序を大きく方向づけた画期的な出来事だったのです。

オットー1世とマジャール人

当時、東フランク王国を脅かしていたのがマジャール人(現在のハンガリー人の祖先)。 彼らは突如として騎馬軍団で襲来し、村々を略奪しては消えるという高速・高機動の戦術で、西ヨーロッパ諸国に恐怖を与えていました。

そんな中、オットー1世はこの脅威に真正面から立ち向かい、帝国の安全保障を実力で確立したという大きな功績を残したんです。

レヒフェルトの戦い(955年)

955年、オットー1世は南ドイツのレヒ川畔(現在のアウクスブルク近郊)で、侵入してきたマジャール軍を迎え撃ちます。

この戦いはただの局地戦ではなく、オットーにとって帝国統治の正当性を賭けた大勝負でした。 彼はザクセンやバイエルンをはじめとする諸侯や騎士団をまとめ上げ、大軍を組織。

宗教的にも「異教徒からキリスト教世界を守る戦い」と位置づけ、兵士たちの士気を高めていきました。

マジャール軍への歴史的勝利

レヒフェルトの戦いでは、戦術的にも政治的にもオットーの指導力が発揮されます。

巧みな防衛陣地と戦闘配置によって、高機動型のマジャール軍を正面から押し返すことに成功。この勝利をもって、マジャール人の西方への侵攻は実質的に終焉を迎えます。

この勝利以降、マジャール人は定住化に向かい、やがてキリスト教を受け入れてハンガリー王国へと姿を変えていくんです。

“勝者としての皇帝”像の確立

レヒフェルトの戦いでの勝利は、単なる戦術的成功を超えて、オットー1世の皇帝像そのものを形づくる転機となりました。

当時のヨーロッパでは、単に王家の血筋だからといって「皇帝」になれるわけではありませんでした。 真に皇帝として認められるには、神の代理人として秩序を守り、敵を打ち倒す力が求められていたんです。

オットーはこの勝利によって、単なる即位者ではなく、「剣によって帝国を守った正当な支配者」としての地位を確立。それがのちの962年の戴冠=神聖ローマ皇帝誕生につながる政治的な後ろ盾にもなったわけです。

宗教的権威と軍事的勝利の融合

レヒフェルトの勝利は同時に、「信仰を守る武装したキリスト教徒の王」という理想像を体現した瞬間でもありました。 このイメージはその後の皇帝たちにも引き継がれ、神聖ローマ皇帝の役割は単なる統治者から、“キリスト教世界の守護者”という宗教的責任まで含むものとして意識されていくのです。

こうしてオットー1世は、剣と信仰の両面から「帝国」の正当性を築き上げ、中世ヨーロッパに新たな秩序の基盤を据えた人物として歴史に名を刻むことになったのです。

- 王権を強化し、帝国の礎を築いた:教会との連携で中央集権体制を確立した。

- 962年の皇帝戴冠で「神聖ローマ帝国の起源」を形にした:宗教と政治の枠組みを定義づけた戴冠だった。

- マジャール人を撃退して帝国を守った:レヒフェルトの戦いは帝国の“防衛の象徴”となった。