カール5世は何した人?スペイン国王を兼ねた神聖ローマ皇帝

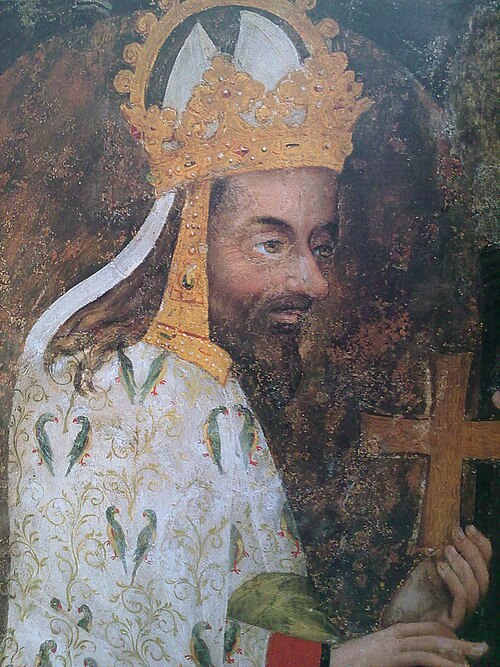

カール5世

ティツィアーノ工房の着座肖像画(1548年ミュンヘン作)

出典:Lambert Sustris/Formerly attributed to Titian / Public Domainより

| 名前 | カール5世 |

|---|---|

| 生没年 | 1500年 - 1558年 |

| 在位期間 | 1519年 - 1556年(皇帝としては1530年 - 1556年) |

| 王朝 | ハプスブルク家 |

| 出身地 | フランドル地方・ヘント(現ベルギー) |

| 戴冠場所 | ボローニャ(教皇クレメンス7世による戴冠) |

| 主な功績 | 広大なハプスブルク帝国を統治し、宗教改革に対処。オスマン帝国やフランスと戦いながら帝国の威信を保った |

| 死因 | 病死(スペイン・ユステ修道院で隠遁死) |

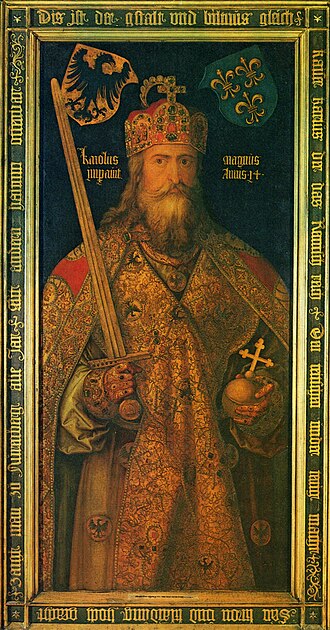

16世紀初頭、ヨーロッパの大半をその手中に収めた“地上最大級”の君主がいました。その人物こそがカール5世(1500 - 1558)。彼は神聖ローマ皇帝であると同時に、スペイン王カール1世でもあり、ハプスブルク家・ブルゴーニュ家・カスティーリャ家という三大王家の血を受け継ぐ超ハイブリッド君主だったんです。

「日の沈まぬ帝国」というキャッチフレーズは、まさにこのカール5世の時代を象徴するフレーズ。それだけ広大な領土を支配し、そして宗教改革やオスマン帝国との対峙など、数々の難題と向き合うことになった皇帝でした。

この記事では、そんなカール5世の異名や血筋から、具体的な政治・軍事的な功績、さらには有名な“あのアゴ”の話まで、わかりやすくかみ砕いて紹介していきます!

カール5世の別名と“スペイン王”の称号について

カール5世の呼び名は、立場や国によって変わるので少しややこしいんです。というのも、彼はスペイン王としては「カール1世」、神聖ローマ皇帝としては「カール5世」という具合に、王号が変わるからなんですね。

これにはそれぞれの王国における歴代の君主のカウント方法や伝統が影響していて、一人の人物が複数の「顔」を持っていたということになります。

スペインでは「カール1世」

カールは母方の祖父母である、イサベル1世(カスティーリャ女王)とフェルナンド2世(アラゴン王)からスペイン王位を継ぎました。

この二人は「カトリック両王」と呼ばれ、カスティーリャ王国とアラゴン王国を事実上統一し、現在のスペインの原型を作り上げた存在です。

カールはその孫にあたる人物として、1516年にこの新生スペイン王国を継承するかたちで即位しました。

広大な海外領土の継承

このとき、すでにアメリカ大陸の植民地(西インド諸島やメキシコ)や、ナポリ・シチリア・ミラノといったイタリア南部の領土も、スペイン王国の所領として含まれており、カール1世は就任と同時に世界帝国の主となったのです。

神聖ローマ皇帝として「カール5世」

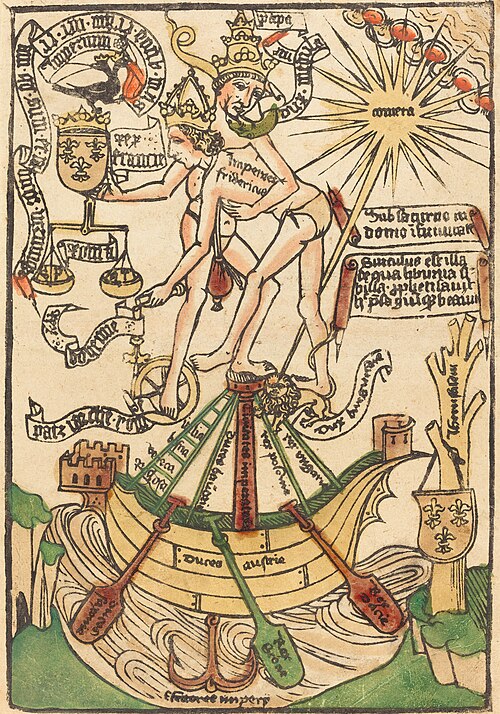

1519年、祖父マクシミリアン1世の死にともない、神聖ローマ皇帝の位を継ぐことになります。当時の慣例では、まず諸侯による選挙で「ローマ王(ドイツ王)」に選ばれ、その後に教皇の承認を経て「神聖ローマ皇帝」として戴冠されます。

カールはこの選挙で他の有力候補(たとえばフランス王フランソワ1世)を抑え、多額の賄賂や外交交渉を駆使して即位を果たしました。この皇帝即位によって、彼はスペイン、神聖ローマ帝国、ネーデルラント(現在のベルギー・オランダ)、ナポリ、シチリア、さらには新大陸を含む超巨大な多国籍帝国の君主となります。

つまり彼は、東はオーストリアから、西はアメリカ大陸に至るまで、「日の沈まぬ帝国」を体現した人物だったんですね。

名前の違いが示すもの

スペインでは前に「カール」という名の王がいなかったため「カール1世」となりましたが、神聖ローマ帝国では過去に4人の皇帝カールがいたため「カール5世」と呼ばれるようになりました。 このように、称号の違いはそれぞれの国の歴史と伝統を反映しているんです。

また、彼自身はこの複数の称号を使い分けながら、それぞれの王国にふさわしい施策や行政を行う必要があり、多重王権をどう調整するかがカール5世の最大の課題のひとつだったともいえるでしょう。

カール5世の家系図・息子や弟について

カール5世の家系は、あの有名な「ハプスブルク家」。そのなかでも彼は、さらに母方からスペイン王家、父方からオーストリア=ブルゴーニュ家の血を継ぐ超サラブレッドでした。

弟フェルディナント1世との分家

カール5世の弟フェルディナント1世(1503 - 1564)は、のちに神聖ローマ皇帝を継ぎ、「オーストリア・ハプスブルク家」の祖となります。一方で、カールの息子が継ぐ「スペイン・ハプスブルク家」とは枝分かれし、この二系統がヨーロッパの運命を左右していくんですね。

息子フェリペ2世の後継

カールの息子フェリペ2世(1527 - 1598)は、スペイン王位とその海外領土を引き継ぎ、「無敵艦隊」で知られる時代の王へと成長します。ただし、神聖ローマ皇帝の位は継がせず、スペイン王位に集中させたのは、あまりにも広大な帝国を1人で支配するのは無理だと悟ったからとも言われています。

カール5世の功績や獲得領土について

カール5世の支配領域はとにかく広大すぎることで有名です。「日の沈まぬ帝国」という表現は、まさにこの彼の時代に生まれたもの。

その領土の広がりと政治的影響力は、ヨーロッパ中世・近世の境界線をまたぎながら、世界史における大きな転換期を象徴しています。

ブルゴーニュ、スペイン、ドイツ、ナポリを掌握

カール5世の統治した領土は、文字通り大陸をまたぐスケールを誇っていました。まず彼は父方からブルゴーニュ家の血を引いており、そこからネーデルラント(現在のベルギー・オランダ)とフランシュ=コンテ地方を相続します。

この地域は経済的にも文化的にも非常に豊かで、西ヨーロッパにおける戦略的・商業的拠点として極めて重要でした。

スペイン王国とその海外領土

母方の祖父母であるカトリック両王(イサベル1世とフェルナンド2世)からは、カスティーリャとアラゴンを継承。 これには、ナポリ・シチリア・サルデーニャ、さらには新大陸の膨大な植民地(メキシコやペルーなど)も含まれており、スペイン=アメリカ帝国の誕生を支える柱となります。

オーストリア領と神聖ローマ帝国

さらに祖父マクシミリアン1世からハプスブルク家のオーストリア領を引き継ぎ、ドイツ王・神聖ローマ皇帝にも即位。 これによってカール5世は、神聖ローマ帝国全域に対して法的・象徴的な支配権を得ることになります。

一人の君主が支配した「地理の限界」

このように、カールの支配下には現在のスペイン、オーストリア、ドイツ、チェコ、イタリア南部、ベルギー、オランダ、さらには中南米諸国までが含まれていました。

地球のどこかで常に太陽が昇っている――それが「日の沈まぬ帝国」と呼ばれる所以だったのです。

宗教改革と戦い続けた皇帝

ただし、領土の広さとは裏腹に、政治的には宗教問題による苦難の連続となります。1517年にマルティン・ルターが95か条の論題を発表し、カトリック教会への抗議がヨーロッパ中に波及。 皇帝カール5世はこれに強く反発し、神聖ローマ帝国のカトリック的統一を維持しようと尽力します。

シュマルカルデン戦争と一時的な勝利

プロテスタント諸侯たちがシュマルカルデン同盟を結成し、皇帝に反抗。

カール5世は1546~47年の戦争でこれを破り、当初はカトリック優位を回復したかに見えました。

しかし長期的には宗教対立は沈静化せず、カールも次第に妥協の道を選ばざるを得なくなります。 そして1555年、アウクスブルクの和議によって、「その地域の支配者が宗派を決める」という原則(「領主の宗教が人民の宗教」)が承認されました。

理想の放棄と晩年の退位

この和議は、カールにとってはカトリックによる統一国家という理想の挫折を意味していました。 彼はその後まもなく退位し、オーストリア方面は弟フェルディナント1世、スペイン方面は息子フェリペ2世に分割相続することで、帝国の維持を図ることになります。

まさに「広すぎる世界」と「一枚岩ではない信仰」のあいだで、カール5世は妥協と挫折の皇帝として歩んだのでした。

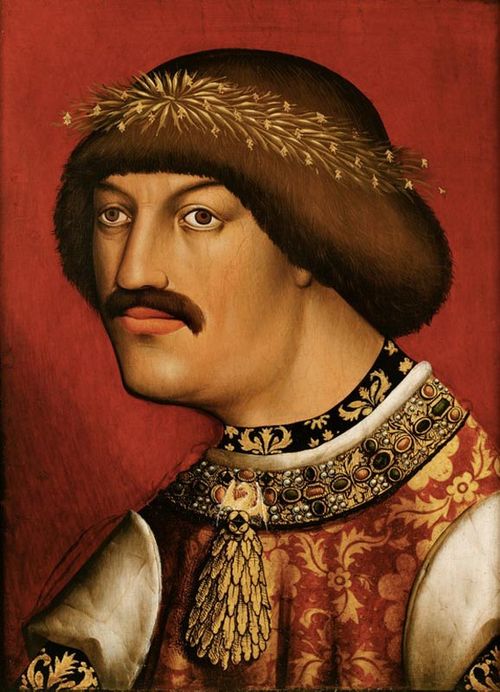

カール5世の特徴的な「あご」について

カール5世といえば、肖像画を見ると誰もが気になるポイント、それが「しゃくれたアゴ」。 この目立つ下顎の突出は、単なる外見の特徴ではなく、ハプスブルク家に代々受け継がれた遺伝的な身体的特徴として、医学的にも歴史的にも注目されているんです。

ハプスブルク家の遺伝的特徴

このアゴは、医学的には下顎前突症(prognathism)と呼ばれる骨格異常の一種。 俗に「ハプスブルク顎(Habsburg jaw)」とも言われ、中世から近世にかけての肖像画でも、その特徴ははっきり確認できます。

近親婚の影響

ハプスブルク家では、王朝の血統と領土を維持するためにいとこ同士などの近親婚を何世代にもわたって繰り返してきました。

その結果、遺伝子プールが極端に狭まり、特定の身体的特徴や病弱さが浮き彫りになっていったのです。

カール5世はそのなかでも、特にこのアゴの特徴が際立って強く出た人物として知られており、口元が大きく突き出ていることが描写や肖像からも確認できます。

他のハプスブルク家の例

この「ハプスブルク顎」はカール5世だけに限らず、フェリペ2世やフェルディナント1世といった彼の親族にも見られます。

中でも後代のスペイン王カルロス2世(カール5世の玄孫)は、極度の下顎前突に加え、精神的・身体的な障害も抱えており、ハプスブルク家の遺伝的限界を象徴する存在とされています。

食事や会話にまで影響が

カール5世のこの下顎は、見た目の問題にとどまらず、実際の生活に支障をきたしていたと考えられています。

顎の構造上、明瞭な発音が難しくなるため、外交や儀礼の場面でもコンプレックスを抱えていた可能性があります。 当時の記録では、彼の話し方がやや不明瞭だったことが指摘されており、言葉での説得や統率よりも行動や儀式の格式で皇帝権威を示していたとも言われています。

食事の困難と生活上の影響

さらに咀嚼機能にも問題があったとされ、硬いものが噛みにくい、唇を完全に閉じられないといった症状があったと考えられています。

肖像画で常に口を閉じたように描かれるのは、そうした機能的な問題を隠すためだったという説もあるんですよ。

「顔つき」が政治的アイデンティティに

この特徴的な顔立ちは、時に敵からは揶揄の対象にもなりましたが、一方で「神から選ばれた家系」という宗教的・象徴的意味合いと結びつけられることもありました。 つまり、弱点とされる外見が王朝のアイデンティティの一部として受け止められるという、ある意味逆転の発想が働いていたともいえるのです。

こうしてカール5世の「あご」は、遺伝、健康、生活、政治と多方面にわたって、彼の歴史的イメージを形作る要素となっていったのです。

- 神聖ローマ皇帝とスペイン王を兼ねた超広域支配者だった:その統治領は「日の沈まぬ帝国」と呼ばれるほど広大だった。

- 宗教改革と向き合い、信仰の多様性に道を開いた:最終的にはカトリックとプロテスタントの共存を容認する方向へ。

- ハプスブルク家の分家を通じて欧州の政治秩序に長く影響を残した:スペイン系とオーストリア系の二大流れが誕生した。