マクシミリアン1世は何した人?イタリア戦争に深く関与した神聖ローマ皇帝

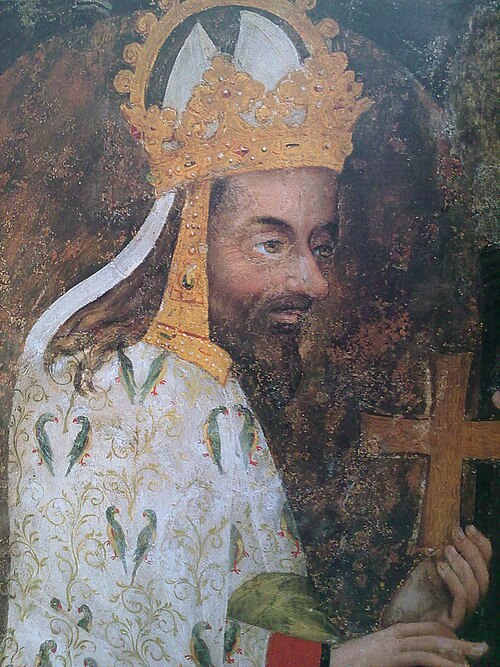

マクシミリアン1世(1459 - 1519)

婚姻政策によりハプスブルク家の版図を拡大し、次代のカール5世による大帝国形成の基盤を築いたことで、ヨーロッパの政治地図に決定的な影響を与えた。

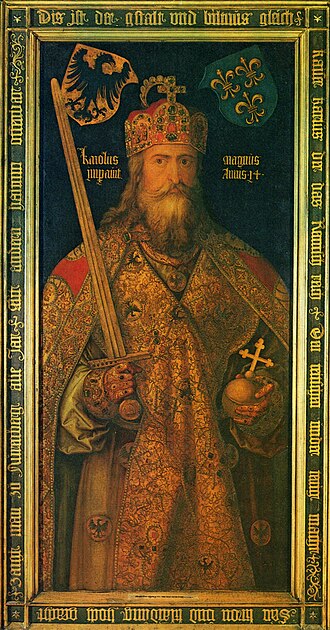

出典:Albrecht Dürer(製作者) / Public Domainより

| 名前 | マクシミリアン1世 |

|---|---|

| 生没年 | 1459年 - 1519年 |

| 在位期間 | 1493年 - 1519年(皇帝としては1508年から称号使用、教皇戴冠なし) |

| 王朝 | ハプスブルク家 |

| 出身地 | オーストリア・ウィーナー・ノイシュタット |

| 戴冠場所 | 戴冠なし(教皇による戴冠は受けていない) |

| 主な功績 | 婚姻政策でブルゴーニュとスペインを獲得、帝国改革を進め、ハプスブルク家の国際的地位を大きく高めた |

| 死因 | 病死(ヴェルスで没) |

15~16世紀のヨーロッパにおいて、戦争・外交・婚姻のすべてを駆使して「ハプスブルク帝国」の基盤を築いた名君がいました。それがマクシミリアン1世(1459 - 1519)です。

神聖ローマ皇帝としてイタリア戦争にも介入しつつ、フランス・スペイン・オーストリアというヨーロッパ列強との関係性を大胆に編み直していった彼の手腕は、「最後の騎士」とも称されるにふさわしい堂々たるものでした。

この記事では、そんなマクシミリアン1世の人生や戦争政策、後継者カール5世との比較、そして彼の血筋がいかに帝国の未来を決定づけたかについて、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

マクシミリアン1世の生涯と死因

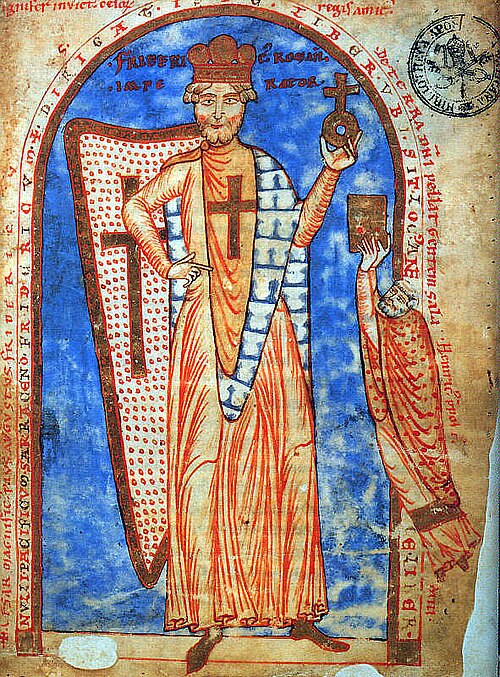

マクシミリアン1世はハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝で、父は皇帝フリードリヒ3世。 彼の治世は、ハプスブルク家の“帝国化”が本格的に始まった時期であり、軍事、外交、婚姻戦略の三本柱によって、後世に続くヨーロッパの覇権構造を形作った重要な存在なんです。

ブルゴーニュ公女マリーとの結婚

1477年、ブルゴーニュ公シャルル突進公が戦死したのち、その娘マリー・ド・ブルゴーニュとの結婚をめぐって、各国が激しい争奪戦を繰り広げました。

このとき最も危険視されていたのがフランス王ルイ11世の動き。ブルゴーニュ領を併合しようと画策する中、マクシミリアンは素早くマリーと婚約・結婚し、ハプスブルク家にブルゴーニュの遺産を取り込むことに成功します。

ネーデルラント経済圏の獲得

これによって獲得されたのが、ブルッヘ、アントワープ、ブリュッセルなどの都市を含むネーデルラント。 これらは当時、ヨーロッパでも屈指の経済拠点であり、ハプスブルク家にとっては財政基盤の飛躍的強化を意味しました。

この結婚は、マクシミリアン1世が確立した「戦争せずして帝国を広げる」婚姻政策の出発点とも言えるもので、 のちに「他国と戦うより、うまく結婚せよ」というハプスブルク家のモットーを生む土壌となっていきます。

死因は老衰による病死

晩年のマクシミリアンは、内外の戦争や帝国内政の調整に疲れ、健康を徐々に崩していきます。 1519年、ヴォルムスで病に倒れ、そのまま死去。享年59歳。

若い頃にはたびたび戦場にも赴いたマクシミリアンですが、晩年は帝国内の改革・行政整備に力を入れるようになります。 帝国最高法院の設置、帝国クライス(管区)の整備、軍制改革など、「制度で帝国を守る」枠組みを築いた功績も見逃せません。

カール5世へと受け継がれる遺産

マクシミリアンの死後、その領土と帝位は孫のカール5世へと受け継がれます。 このときカールは、スペイン、ネーデルラント、オーストリア、ナポリ、そして新大陸の植民地をも支配する史上空前の超国家的君主となり、「日の沈まぬ帝国」の基礎が完成するのです。

このように、マクシミリアン1世は戦争によって得る領土から、婚姻と制度によって継承される帝国へと、ハプスブルク家の戦略を大きく転換させた転換点の皇帝だったんですね。その死はひとつの時代の終わりであると同時に、ハプスブルクの黄金時代の幕開けでもあったのです。

マクシミリアン1世とイタリア戦争

マクシミリアンの治世は、ヨーロッパ列強によるイタリア争奪戦、すなわち「イタリア戦争」(1494年~1559年)の幕開けと重なります。 この戦争は、単なる領土の奪い合いにとどまらず、皇帝・教皇・フランス・スペイン・イタリア諸国が複雑に絡む大陸規模の外交ゲームでもありました。 マクシミリアン1世はそのなかで、武力と同時に結婚・同盟・調停といった多面的な手段を用いて帝国の影響力を維持しようとします。

フランスとの抗争の火種

イタリア戦争のきっかけは、1494年にフランス王シャルル8世がナポリ王国への侵攻を開始したことにありました。

シャルル8世は、ナポリに対する王位継承権を主張して突如南下。これにより、イタリア半島は一気に国際戦争の舞台と化します。 マクシミリアンは、このフランスの動きを帝国南部(ミラノ・ナポリ)への脅威とみなし、積極的に介入することになります。

ミラノ公国の重要性

マクシミリアンにとって、ミラノは戦略上きわめて重要な場所でした。 特に、ミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァとの同盟関係は、帝国がロンバルディアに足場を持つための要だったのです。

しかしフランスはこれを奪取し、マクシミリアンの南方戦略に深刻な打撃を与えます。以後、ミラノをめぐる支配権争いは、帝国とフランスの長期的な火種となっていきます。

ヴェネツィア包囲戦とカンブレー同盟

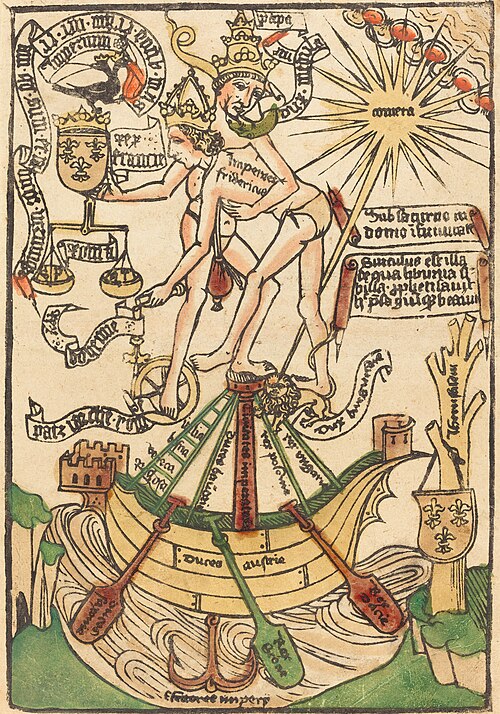

1508年、マクシミリアンは教皇ユリウス2世、フランス、スペインとともにカンブレー同盟を結成し、強大な経済力を誇るヴェネツィア共和国に対抗します。

この同盟は、表向きは「教皇領を不法占拠したヴェネツィアを罰する」ことが目的でしたが、実際にはイタリア支配をめぐる列強の勢力調整が本質でした。 マクシミリアンは、ローマ教皇と共闘することで帝国の宗教的正統性も強調しようとしたのです。

軍事的成果は限定的

1509年のアニャデッロの戦いでは同盟軍が一時勝利し、ヴェネツィアの一部領土を奪取しました。 しかし、同盟はまもなく内部分裂を起こし、マクシミリアンも決定的な成果を得るには至りませんでした。

それでも、フランスとスペインというライバル同士を一時的にでも同じテーブルに座らせたこと、教皇と連携して帝国の権威を対外的に示したことなど、 マクシミリアンの調整型・連携型の外交手腕は高く評価されました。

彼の時代のイタリア戦争は、その後も孫のカール5世に受け継がれ、帝国とフランスの100年戦争とも呼べるような構造をつくっていくことになります。つまりマクシミリアンの関与は、のちの帝国外交とイタリア政策における地図とルールの“原型”を形作ったとも言えるのです。

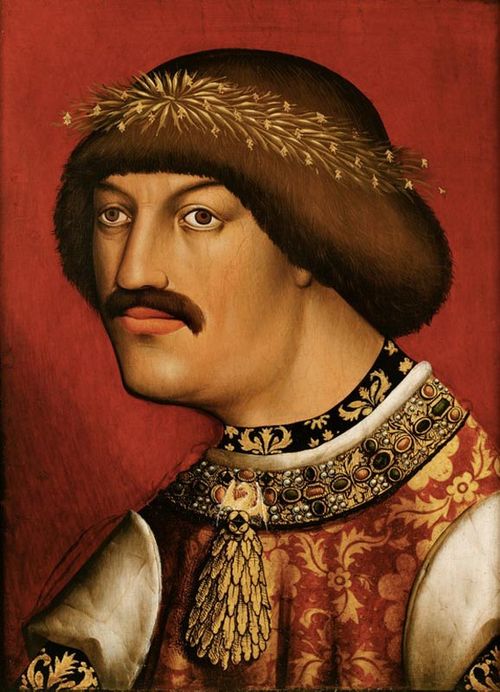

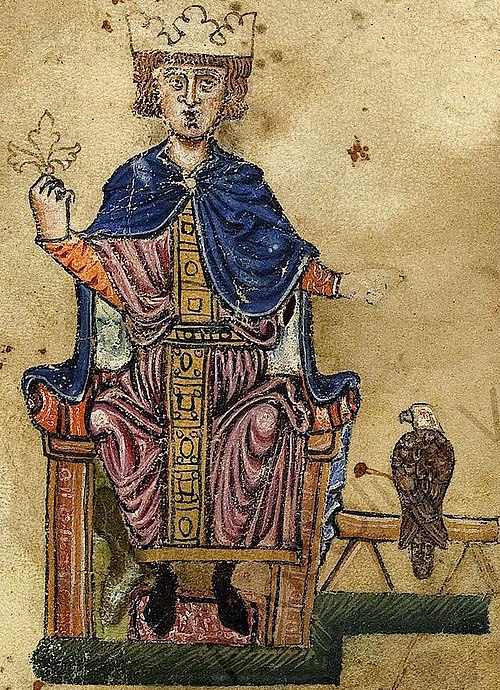

マクシミリアン1世とカール5世の比較

孫のカール5世と比べると、マクシミリアン1世は目立たない存在に思えるかもしれません。 けれど、その政治的手腕と長期的な視野によって築かれた土台の重要性を見逃すことはできません。 まさにカール5世の栄光は、マクシミリアンの入念な準備によって支えられていたのです。

基盤を築いたマクシミリアン

ハプスブルク家が西欧で巨大な勢力を持つようになった背景には、ブルゴーニュ家との婚姻(1477年)と、 スペイン王家との縁組(1504年にフェルディナンドとイザベルの娘フアナがマクシミリアンの息子と結婚)という二重の大政略がありました。

ブルゴーニュとの婚姻によって、経済的に繁栄していたネーデルラントやフランドル地方がハプスブルク領に加わります。 これによりハプスブルク家は「帝国の中の中核」と「西欧の経済地帯」の両方を手に入れることに成功しました。

スペインとの王朝連携

さらにスペインとの縁組により、カスティーリャ・アラゴン連合王国とハプスブルク家が結びつきます。 その結果として生まれたのが、スペイン王カルロス1世=神聖ローマ皇帝カール5世という「二重王冠の継承者」でした。

これらの布石によって、カール5世はヨーロッパ全体に君臨する基盤を得たわけです。つまりマクシミリアンの功績は「地味」どころか、欧州の勢力図を根本から書き換えたともいえるのです。

行動力のカール、設計力のマクシミリアン

ふたりの皇帝には共通点も多いですが、政治スタイルには明確な違いがありました。

カール5世はルターの宗教改革と真正面から対峙し、シュマルカルデン戦争などで帝国の信仰統一を目指して戦いました。 また、オスマン帝国の脅威にも軍事行動で対応し、常に「皇帝自らが戦場に出る」姿勢を見せていたのです。

陰の設計者マクシミリアン

それに対してマクシミリアンは、武力よりも政略と外交に重きを置きました。とくに「婚姻による帝国拡大」「諸侯との連携」「皇帝選出の調整」など、根回しと制度設計に強い皇帝でした。

彼の得意技は「地図を塗り替えること」ではなく、「地図を描き直すこと」だったとも言えます。戦って領土を奪うのではなく、血筋と協定で領土を得る──それがマクシミリアン流の拡張戦略だったのです。

皇帝像の変化を象徴する二人

カール5世の時代は、もはや「中世の皇帝」ではなく、近世的な主権国家の君主が登場し始める転換期でした。 その前段階にあたるマクシミリアンは、封建体制を近代的統治へと“橋渡し”した人物と評価できます。このふたりの関係をたどることで、神聖ローマ帝国の中世的構造がどのように再編されていったかがよく見えてくるのです。

マクシミリアン1世の子供たち

彼の血筋は、その後のヨーロッパの王朝地図を大きく塗り替えるほどの影響力を持ちました。 特に子どもたちの結婚と任務が、ハプスブルク帝国の「国際王朝化」を推し進めることになるのです。

フィリップ美公とスペイン王家

息子のフィリップ美公(1478 - 1506)は、カスティーリャ女王フアナ(狂女フアナ)と結婚します。 この婚姻が意味したのは、単なる王族同士の縁組ではありません。

この結婚により、ハプスブルク家はヨーロッパの大国スペインと“合体”することになり、その子どもが神聖ローマ皇帝カール5世、すなわちスペイン王カルロス1世となるのです。 ハプスブルク家はここで、ドイツ・ブルゴーニュ・スペイン・ネーデルラントをすべて内包する超大帝国へと変貌しました。

フィリップはその美貌から「美公(der Schöne)」と呼ばれ、社交界でも人気者でしたが、 1506年にわずか28歳で急逝。毒殺説も浮上するなど、政治的に不安定な時代の犠牲者でもありました。

マルガレーテと低地諸国

娘のマルガレーテ・フォン・エスターライヒ(1480 - 1530)は、実質的にネーデルラント総督としてハプスブルク西方領の統治を任されました。

マルガレーテは政略結婚と離別を経験しながらも、政治家としての実力を磨き、 ネーデルラント統治では税制や法律面での安定化に尽力しました。とくにフランスとの外交交渉で活躍し、「女性ながら大国の外相」と称されるほどの存在感を放ちます。

ハプスブルクの“守護者”として

甥のカール5世の若年期を支え、ハプスブルク家の内外政を取り仕切った点でも、マルガレーテの功績は大きいです。 彼女のもとでネーデルラント諸州は繁栄し、次世代への確かな橋渡しが行われました。

このようにマルガレーテは、中世から近世へ移る過渡期の女性統治者として高い評価を受けており、 のちのマリア・テレジアやエリザベス1世といった女性君主の先駆けと見る向きもあります。

こうして見ると、マクシミリアンの子どもたちはそれぞれ異なる形でヨーロッパ史に足跡を残しており、その血統が多くの王家に連なることが、後世の王朝闘争を複雑にする遠因にもなっていくのです。

- 婚姻政策で帝国の版図を西欧に広げた:ブルゴーニュ家やスペイン王家との結びつきが後の大帝国の起点となった。

- イタリア戦争で外交と軍事を駆使した:フランス・教皇・ヴェネツィアとの抗争を通じて帝国の国際的地位を保った。

- カール5世による“日の沈まぬ帝国”の土台を築いた:設計者としての冷静な手腕が評価される。