フリードリヒ2世は何した人?啓蒙思想で有名な神聖ローマ皇帝

フリードリヒ2世

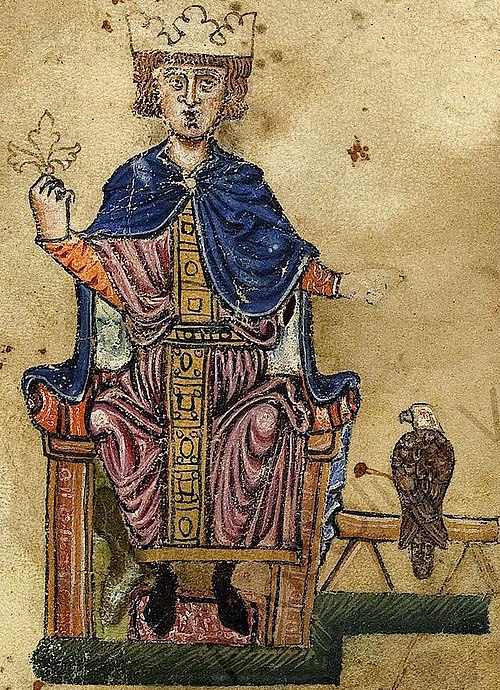

13世紀後半の狩猟論書『De arte venandi cum avibus』に描かれた、鷲と並ぶフリードリヒ2世

出典:13世紀後半の狩猟論書『De arte venandi cum avibus』の挿絵/Public Domain(PD‑Art)より

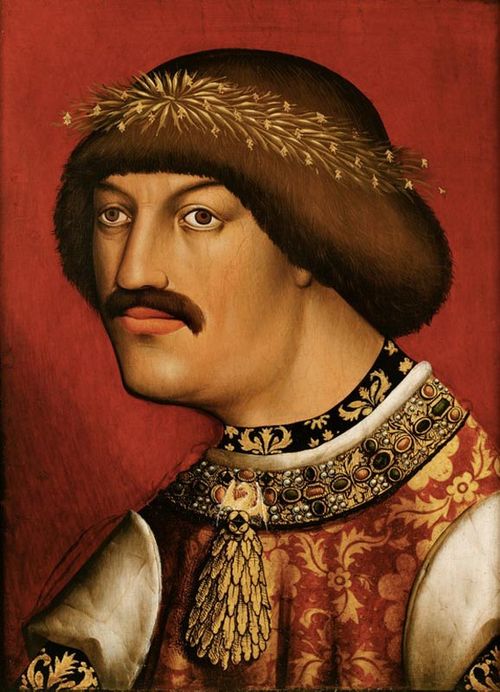

| 名前 | フリードリヒ2世 |

|---|---|

| 生没年 | 1194年 - 1250年 |

| 在位期間 | 1212年 - 1250年(皇帝としては1220年 - 1250年) |

| 王朝 | ホーエンシュタウフェン朝 |

| 出身地 | イタリア・イェージ(シチリア王国領) |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | 文化と学問を重んじた「第六回十字軍」の外交的成功、シチリア王国での先進的統治、教皇との激しい対立 |

| 死因 | 病死(プッリャ地方フィオレンツォラで没) |

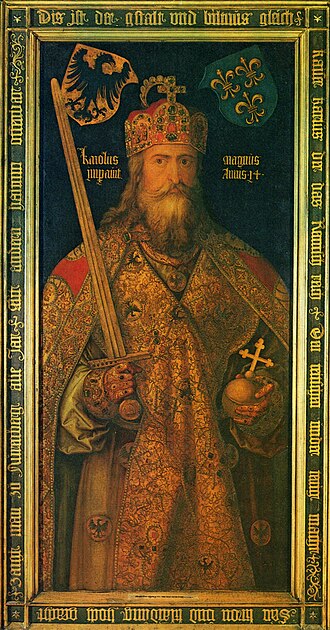

ヨーロッパ中世の中でも、やたらと“近代的”な雰囲気をまとっていた皇帝がいます。その名もフリードリヒ2世(1194 - 1250)。彼は神聖ローマ皇帝であると同時にシチリア王でもあり、さらには十字軍の指導者でありながら、異文化への理解を深めた数少ない君主でもありました。

その統治ぶりは、まるでルネサンスの先取りのようなもの。宗教より理性を、伝統より実験を重んじる姿勢は、中世という時代において極めて異質で、まさに「時代を間違えた皇帝」とも言われるほど。

この記事では、そんなフリードリヒ2世が残した数々の“異例づくしの実績”を、テーマごとにわかりやすくかみ砕いて解説していきます!

フリードリヒ2世の「実験」とは

まず何より有名なのが、彼の科学好き・実験好きっぷり。フリードリヒ2世は、人間や自然に対する観察をとにかく重視しました。

動物と人間の言語に関する実験

彼が行ったとされる有名な実験のひとつに、「子どもが誰とも会話しなかったら、何語を話し出すか?」というものがあります。新生児を乳母からも隔離し、言葉を一切与えないという非人道的な実験で、結局子どもは死んでしまったといわれていますが、当時の知的関心のあり方を象徴するエピソードです。

シチリア宮廷を学問の場に

また、彼は拠点だったシチリア島に多民族・多宗教の人材を集めて、イスラム教徒・ユダヤ人・キリスト教徒が共に知を育む場を築きました。これは十字軍全盛期としては異例中の異例の態度で、彼の“合理主義”がいかに本気だったかを物語っています。

フリードリヒ2世と啓蒙思想

近代的すぎる皇帝として知られるフリードリヒ2世ですが、彼が注目されるのは、後世の啓蒙思想家たちに先駆けて、似たような価値観を実践していた点にあります。

信仰より理性を重んじた

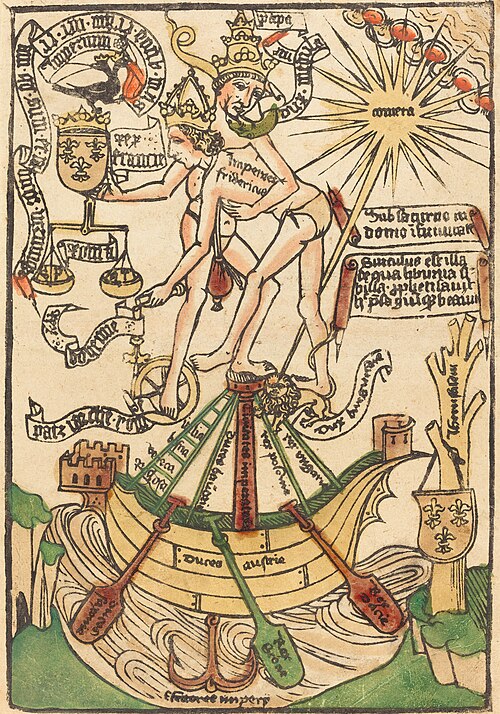

彼は教皇とたびたび対立し、何度も破門されながらも、「信仰より法律」「祈りより行政」を優先しました。とくにシチリア王国憲法(1231年)は、教会権力の制限と法の整備という面で、啓蒙専制君主の先取りともいえる内容でした。

言論の自由と大学の創設

ナポリ大学の創設(1224年)は、教会に依存しない国家主導の教育機関として画期的。ここでも彼は「学問の自立性」を追求したわけです。これもまた、啓蒙時代の理想を何世紀も早く体現していた一例といえるでしょう。

フリードリヒ2世と十字軍

フリードリヒ2世は、第六回十字軍(1228年~)の指導者としても知られていますが、やったことは戦争ではなく“交渉”によるエルサレム回復でした。

戦わずにエルサレムを奪還

イスラム側のスルタンと直接交渉し、武力ではなく条約によってエルサレムを獲得。この平和的解決は一部のキリスト教徒から批判されたものの、外交による成果としては歴史的に特筆すべき成功でした。

教皇との軋轢と破門

ところが、ローマ教皇グレゴリウス9世は、出発の遅れなどを理由に彼を破門。そのまま交渉によって成果を上げても、教皇庁からの評価は得られず、むしろ反感を買う結果に。ここにも宗教と理性の対立が見え隠れしていますね。

フリードリヒ2世とマリアテレジア

この2人、時代もずいぶん違うのにセットで語られることがあるのはなぜかというと、共に“理性の王”としてのイメージが重なるからなんです。

啓蒙専制君主の系譜

マリア・テレジア(1717 - 1780)は18世紀のオーストリア女大公ですが、教育や行政改革で近代国家化を推し進めたことで有名。そしてその「啓蒙的統治」は、しばしばフリードリヒ2世の統治スタイルを先駆けとする系譜のなかで語られます。

偶像としての再発見

とくに18世紀以降、フリードリヒ2世は「中世における啓蒙の先駆者」として持ち上げられるようになります。これはマリア・テレジアやフリードリヒ大王(プロイセン王)と並ぶ“理性君主”像としての再評価といえるでしょう。

- 宗教に依存せず、理性と法律を統治の軸に据えた:啓蒙思想の先駆者として後世に大きな影響を与えた。

- 多文化的な宮廷を築き、学問と科学の振興を進めた:イスラムやユダヤの知見を積極的に取り入れた。

- 十字軍を戦わずに外交で成功させた:平和的な手法による成果は中世には異例だった。