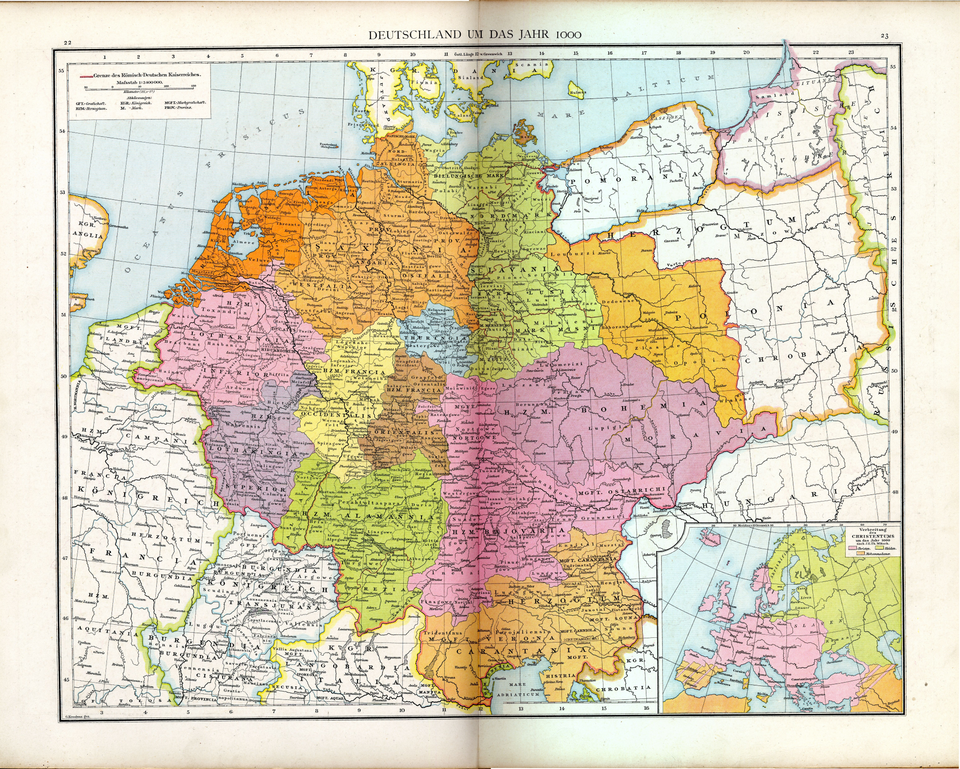

今のどこにあった国なのか?神聖ローマ帝国の「場所」について

神聖ローマ帝国の領土(12世紀末)

ドイツ・北イタリア・ブルグントを含む広域国家だが、実態は分権化された緩やかな君侯連合だった

出典:ダンナム帝国(著者) / CC BY‑SA 4.0

神聖ローマ帝国──名前はめちゃくちゃ有名だけど、「で、どこにあったの?」と聞かれると意外と答えにくいこの国。首都はどこ?どんな国の領域にまたがってた?現在の地図で見てみるとどうなの?──そんな疑問を持つ人は多いと思います。

この記事では、神聖ローマ帝国が実際に存在していた“場所”にフォーカスして、今のヨーロッパ地図と照らし合わせながら、どんな範囲に広がっていたのかをわかりやすく解説していきます。

神聖ローマ帝国の中核地域

まずは、「帝国の中心があった場所」から見ていきましょう。

現在のドイツが中心だった

一番の中核は今のドイツ連邦共和国の国土にあたる地域。とくにライン川流域、フランケン地方、ザクセン地方、バイエルン地方などが主要な領邦の拠点となっていました。つまり、今のドイツの“ど真ん中”が帝国の心臓部だったわけです。

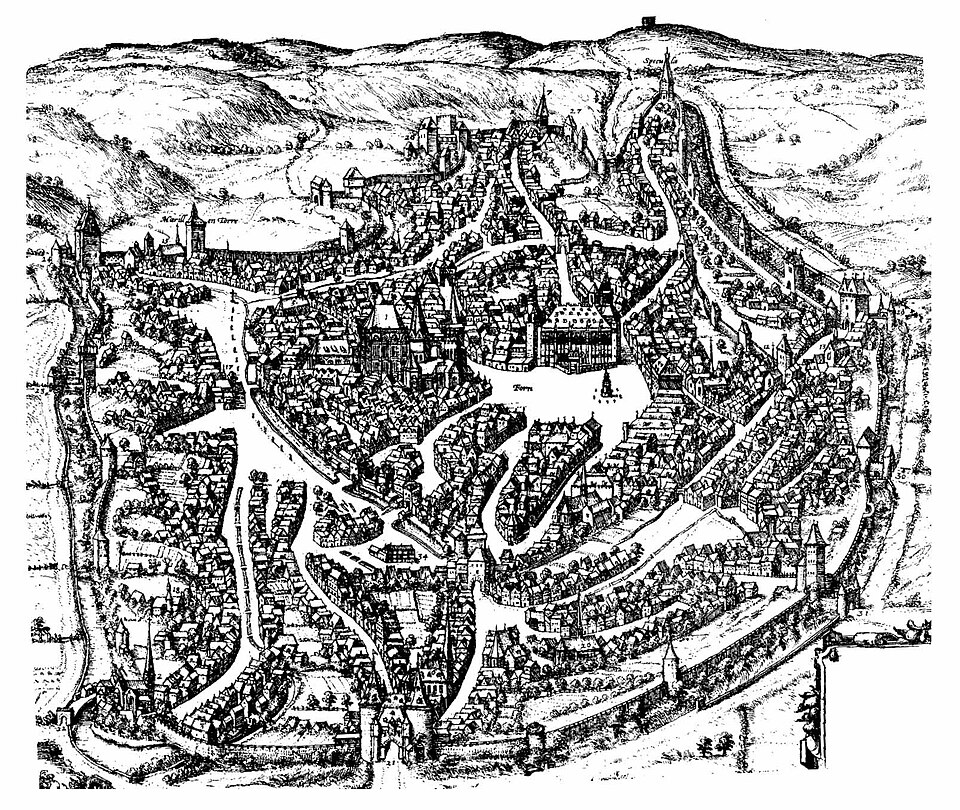

固定の首都はなかった

神聖ローマ帝国には首都と呼べる都市は存在せず、皇帝はあちこちを巡回しながら政治を執っていました。ただし神聖ローマ皇帝の戴冠が行われたアーヘン大聖堂や、帝国議会が開かれたレーゲンスブルクなどは象徴的な都市として重要でした。

今でいうとどこが含まれていた?

この帝国、じつはドイツだけじゃなく、意外といろんな国をまたいでいたんです。

オーストリア・スイス・チェコ

現在のオーストリア共和国は、ハプスブルク家の拠点として帝国の“実質的な皇帝領”の中心でした。スイスも中世初期は帝国の一部でしたが、のちに事実上の独立を果たします。そしてチェコ(ボヘミア王国)も、選帝侯の一角として帝国に大きな影響力を持っていました。

オランダ・ベルギー・ルクセンブルク

今のベネルクス三国も、かつては神聖ローマ帝国の西の端。とくにブルゴーニュ公領やネーデルラントの地域は、15世紀以降ハプスブルク家の支配下に入り、帝国と深く結びついていました。

ゆるやかな“ヨーロッパ中央部の連合体”

この帝国の“場所”を一言で言うなら、まさにヨーロッパの真ん中あたりに広がる多民族・多国家連合でした。

イタリア北部にも及んでいた

帝国の初期にはロンバルディア(ミラノなど)をはじめ、北イタリアの諸都市も一応“帝国領”とされていました。ただし、イタリア政策は皇帝にとって頭の痛い問題で、都市ごとの反発も強く、実効支配は難しい状態が続いていました。

フランス・ポーランドとの接点もあった

神聖ローマ帝国の西はフランス王国と接しており、アルザス地方やロレーヌ地方などは、しばしば両者の間で帰属が争われました。また東側ではポーランドやハンガリーとも国境を接し、時代によっては影響力を及ぼしていたこともあります。

- 現在のドイツ・オーストリア・スイス・チェコが中核だった:とくにライン川流域が中心地だった。

- ベネルクスや北イタリアなども含んでいた:ただし地方ごとの独立性は強かった。

- 固定の首都はなく、ヨーロッパ中央部に広がる連合体だった:ゆるやかな帝国の姿だった。