神聖ローマ帝国が展開した外交の歴史とその成果たる条約を知る

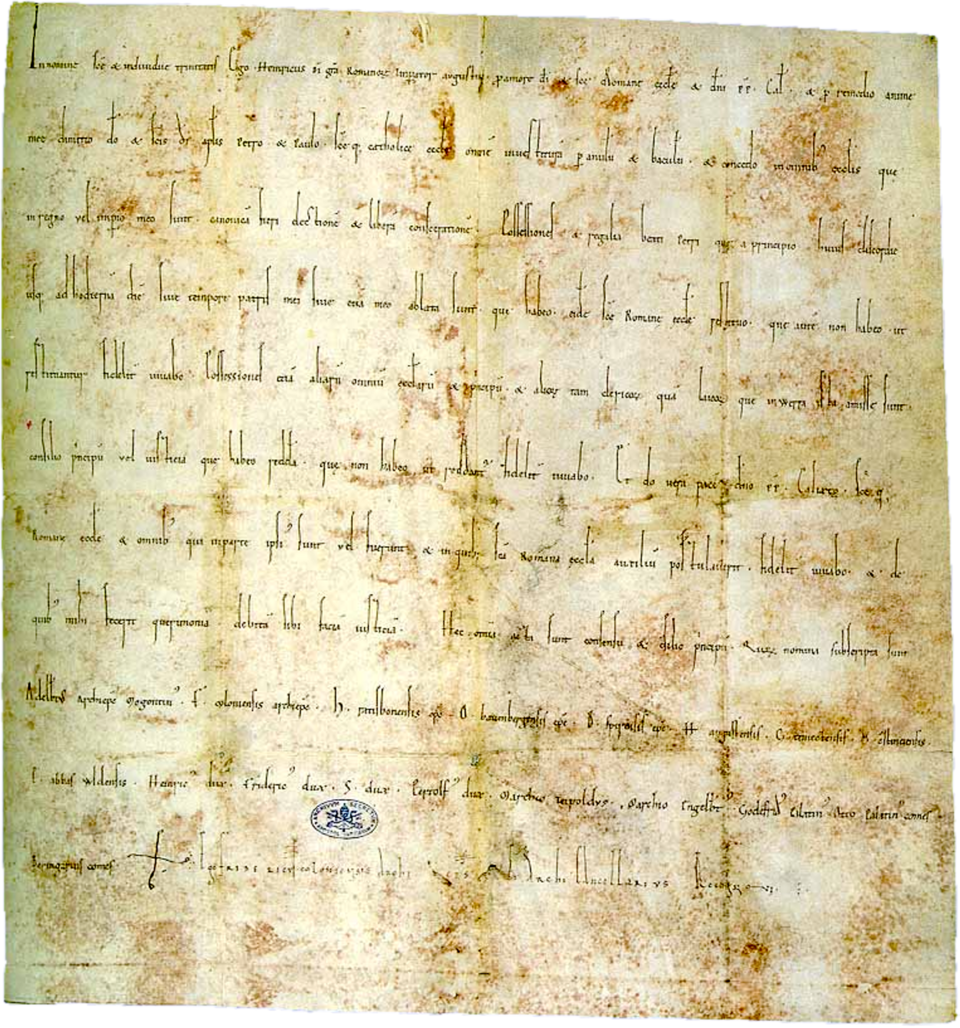

ヴォルムス協約の原本写本

ヴォルムス協約(1122年)は神聖ローマ帝国とローマ教皇庁の間で結ばれた叙任権闘争の終結条約であり、皇帝と教皇の外交関係における妥協の象徴となった

出典:Wormser Konkordat Urkunde(原文写本) / Wikimedia Commons Public Domainより

神聖ローマ帝国は、統一された国家というよりも、大小さまざまな領邦が緩やかに結びついた「帝国的共同体」でした。そんな構造だからこそ、外交は皇帝一人の専権事項ではなく、諸侯や都市ごとに展開される多層的なものだったのです。宗教対立、王朝の継承争い、近隣諸国との勢力争い…複雑きわまるヨーロッパ政治の渦中で、神聖ローマ帝国がどう立ち回り、どんな成果を条約という形で残していったのか、今回はその全体像をわかりやすく整理していきます。

外交とは何か

そもそも「外交」とは、国家や統治体が他国と交渉を重ねながら、自らの立場を有利にしようとする政治的活動のことです。戦争を避け、国益を守るために行われる“戦わない戦争”とも言えます。

戦争の回避手段

戦争はリスクが大きく、国土や民衆に甚大な被害をもたらします。そのため外交は、あくまで武力衝突を避けつつ、自国の利益を確保するための重要な手段とされました。

同盟と敵対の管理

複数の国家が存在するヨーロッパでは、「誰と組むか」「誰と距離を取るか」が国際秩序を左右するポイントでした。とくに神聖ローマ帝国のような多民族・多領邦国家では、対外だけでなく対内調整の意味でも外交が欠かせませんでした。

王朝間の縁組外交

中世~近世ヨーロッパの外交では、皇帝や王侯の娘を嫁がせたり、縁戚関係を作ったりする「婚姻政策」がよく用いられました。とくにハプスブルク家はこれを得意とし、「戦争より結婚で世界を制す」と言われるほどでした。

神聖ローマ帝国外交史

外交の手法や目的は時代によって大きく変化していきました。ここでは、各時代の代表的な特徴を振り返ってみましょう。

カール大帝の普遍帝国外交

800年に皇帝戴冠を受けたカール大帝(742 - 814)は、フランク王国の支配圏を拡大し、ローマ教皇との協調路線を取りました。ビザンツ帝国やイスラム勢力とも接触があり、まさに「世界の中心に立つ帝国」の構想を掲げていたのです。

皇帝と教皇のねじれた関係

中世盛期には、教皇との対立が外交の主軸となります。有名な叙任権闘争(11世紀末)を皮切りに、皇帝はローマ教皇との“正統の座”をめぐって激しく争いました。外交は政治と宗教の両面からの駆け引きだったのです。

近世の均衡外交

16世紀以降、帝国は宗教改革の影響を受けて内部が割れ、対外的にもフランス・オスマン・スペインとの均衡を意識した外交が展開されました。皇帝は諸侯とともに連帯したり離反したりを繰り返しながら、帝国という巨大な寄せ木細工を維持しようと腐心していきます。

神聖ローマ帝国が関わる主な条約

外交の「成果」として結ばれた条約の中には、ヨーロッパ史全体を揺るがすほどのインパクトを持つものもありました。

ヴォルムス協約(1122年)

皇帝ハインリヒ5世(1081 - 1125)と教皇カリストゥス2世の間で結ばれたこの条約は、叙任権闘争の妥協点でした。皇帝は世俗権限の保持を認められつつ、聖職者の任命権を手放すことになり、「教会と国家の線引き」が示された画期的な合意でした。

アウクスブルクの宗教和議(1555年)

宗教改革後、国内の混乱を受けて神聖ローマ皇帝カール5世(1500 - 1558)が承認した和議で、「領主の宗教が領民の宗教を決める」という原則が導入されました。帝国内の宗教多元性を一時的に容認したもので、のちの三十年戦争の火種も含んだ妥協でした。

ヴェストファリア条約(1648年)

三十年戦争の終結をもたらしたこの条約では、帝国の中の諸侯に大幅な主権が認められ、神聖ローマ帝国の中央集権化が事実上不可能になりました。外交的にはフランスやスウェーデンの勢力拡大が確定し、国際秩序の再編を象徴するものでした。

- 外交は皇帝だけのものではなかった:諸侯や都市も独自の外交ルートを持っていた。

- 宗教と政治が密接に絡んだ外交史:叙任権闘争や宗教和議などがその代表例。

- 条約によって帝国の性質も変化した:ヴェストファリア条約は“国家連合”化の転機となった。