支配者かお飾りか─神聖ローマ皇帝の役割とその象徴的地位

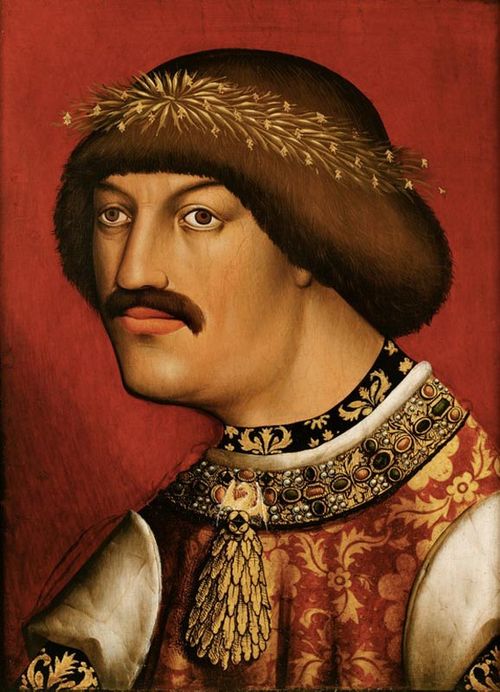

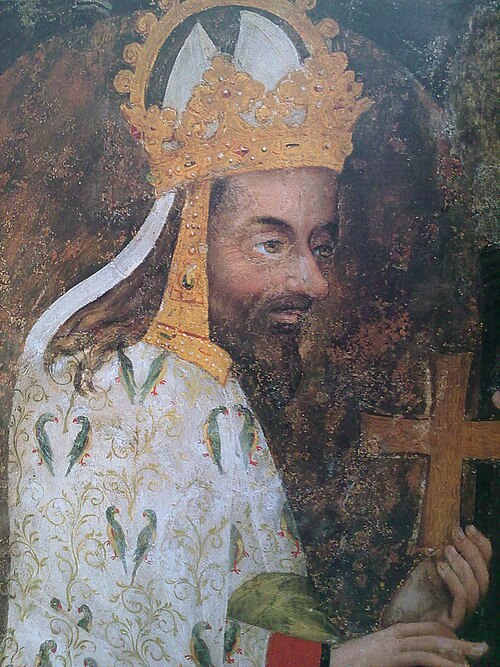

最盛期の皇帝・フリードリヒ1世(1122年頃~1190年)

分権化が進む神聖ローマ帝国において皇帝権の再建を図り、イタリア政策と法整備を通じて帝国の権威を高めた

出典:ドイツ皇帝集成書『Die deutschen Kaiser』所収の肖像図/Public Domainより

神聖ローマ皇帝──この称号を聞くと、絶大な権力を持った“王の中の王”のようなイメージが浮かぶかもしれません。でも実際の皇帝って、そんなに強かったんでしょうか? 本当に「支配者」だったの? それとも単なる「儀礼的な存在」だったの?

この記事では、「支配者かお飾りか」という問いにあえて向き合いながら、神聖ローマ皇帝の現実の権力と象徴的な意味合いの両面を探っていきます。

実力者か、それとも名ばかりの存在か

まずは、神聖ローマ皇帝が実際にどれだけの「力」を持っていたのかを見てみましょう。

選挙で選ばれる“調整型君主”

皇帝は世襲ではなく、諸侯の中から選帝侯たちによって選ばれる制度。つまり「国民の代表」ではなく、「領主たちの合意の産物」だったわけです。強権的な命令は出せず、合意形成や仲介役としての意味合いが強かったんですね。

軍も財源も“自前ではない”

皇帝は常備軍を持たず、税収も独自に確保できないのが普通でした。戦争になれば領邦から兵を借りる、政策を進めるにも議会で説得が必要──つまり、実務面では権力者というより交渉人だったとも言えるのです。

支配者か、それとも守護者か

つぎに、皇帝の「国家に対する役割」がどういうものだったかを考えてみましょう。

ローマ法とキリスト教世界の守護者

皇帝の権威は、単なる政治的なものではありませんでした。彼は神の代理人として、キリスト教世界の秩序を維持する役割を担っていたんです。だからこそ、法の保護者・教会の支援者として、宗教的な正当性が非常に重視されました。

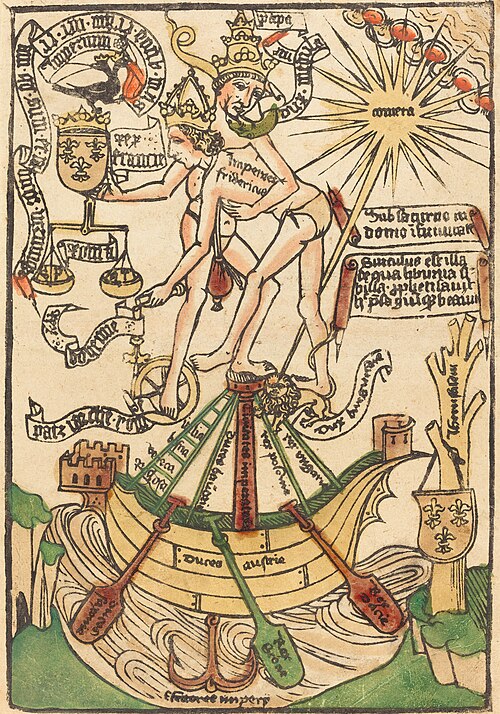

普遍的秩序の象徴

とくに中世のあいだ、皇帝は「民族のリーダー」ではなく、「キリスト教世界全体の象徴的統治者」でした。統治というよりも道徳的な模範・政治的な象徴として存在していたわけですね。

現実政治家か、それとも伝説の継承者か

最後に、皇帝の“イメージ戦略”としての役割を見てみましょう。ここでは彼が「何を演じていたか」がポイントです。

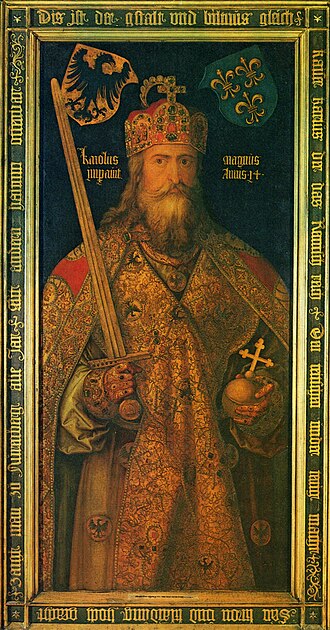

カール大帝の正統な後継者

神聖ローマ皇帝は、800年に戴冠したカール大帝の後継者という建前で存在していました。この「正統性」こそが、バラバラな帝国内をつなぎとめる精神的支柱になっていたんです。

“ローマ”を継ぐ帝国の顔

帝国の名には“ローマ”という文明の象徴が含まれており、皇帝はそれを体現する存在。だからこそ、神聖ローマ皇帝は実務に弱くても、その存在自体が価値だったのです。ある意味、“象徴”であることが最大の任務だったと言えるかもしれません。

- 皇帝は実務権力より調整役だった:軍や税を持たず、合意形成で動く存在だった。

- 宗教的・法的秩序の守護者でもあった:道徳と秩序を象徴する“帝国の顔”だった。

- カール大帝の後継者という名目が支柱となった:現実よりも理念が重視された地位だった。