神聖ローマ帝国の「名称(国号)」に込められた意味とは?

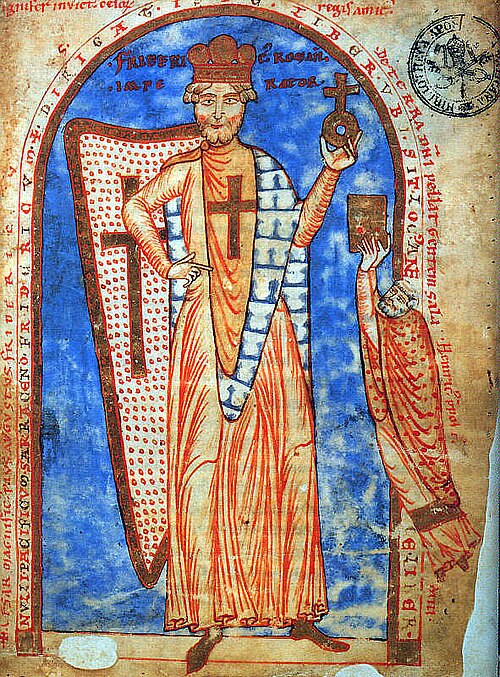

フリードリヒ1世(在位1155–1190年)

赤髭王・フリードリヒ1世の代から神聖ローマ帝国の国号に「神聖(Sanctum)」という語が含まれるようになった

出典:unknown illustrator / Wikimedia Commons Public Domainより

「神聖ローマ帝国」という名前、改めてよく見るとちょっと気になりませんか?「神聖」で「ローマ」で「帝国」って、なんだかいろんな要素が盛り込まれていて、いったいどこが“神聖”で、なぜ“ローマ”で、“帝国”ってどんな意味?──そんな疑問が湧いてくるのも当然なんです。

この記事では、この長くて不思議な国名をパーツに分けて、ひとつずつ意味を深掘りしてみたいと思います!

「神聖」の意味

この言葉は、ただの飾りじゃありません。実はめちゃくちゃ政治的な意味があるんです。

「神の加護のもとにある帝国」という演出

「神聖(sacrum)」という語が正式に国名に加わったのは12世紀のこと。皇帝が教皇から冠を受けるというスタイルを制度化し、「この帝国は神に選ばれた」とアピールするために「神聖」という言葉が使われるようになったんです。つまりこれは宗教的正当性の看板だったわけですね。

俗権と聖権のバランスをとるキーワード

中世ヨーロッパでは、皇帝(俗権)と教皇(聖権)の力関係が非常に重要でした。「神聖」と名乗ることで、皇帝側も「俺だって神と無関係じゃないぞ」と言えるわけで、教皇との対立に対する牽制の意味も込められていたのです。

「ローマ」の意味

地理的にはドイツ中心だったのに、なんでローマ?って思いますよね。それには深~い理由があるんです。

古代ローマの後継者を名乗りたかった

「ローマ」という名称は、単に場所を指すわけじゃありません。これはかつて地中海世界を支配した「ローマ帝国の正統な継承者」であることをアピールするためのキーワード。800年、カール大帝がローマ教皇から皇帝として冠を受けた時から、この“ローマ”というブランド力が使われ続けていったのです。

秩序と普遍性を象徴する言葉

当時のヨーロッパでは、「ローマ=文明と秩序の象徴」だったんですね。だから「ローマ帝国の後継」を自称することで、ドイツの皇帝たちもヨーロッパ世界のリーダーとしての位置づけを目指していたというわけです。

「帝国」の意味

「帝国」っていうと、強大な国家を思い浮かべがちですが、神聖ローマ帝国の場合はちょっと事情が違いました。

選挙で選ばれる「皇帝」という存在

神聖ローマ帝国の皇帝(カイザー)は世襲ではなく、「選帝侯」と呼ばれる有力諸侯の投票で選ばれていたんです。つまりこの「帝国」は、中央集権というよりも、バラバラな領邦の緩やかな連合体に近いものでした。それでも「皇帝」の存在が帝国の権威の象徴だったわけです。

“帝国”とは理念である

実態としては各地の諸侯が勝手に動いていたとはいえ、「皇帝がヨーロッパ世界をまとめる象徴である」という考え方は根強く存在していました。つまり「帝国」とは、ひとつの政治理念であり、秩序の枠組みを維持するための象徴的な存在だったのです。

このように「神聖ローマ帝国」という名前には、宗教的な正当性、歴史的な威光、そして理念としての支配構造が込められていたわけです。名前だけで中世ヨーロッパの世界観がギュッと詰まっていた──そんな国名だったんですね。