皇帝がすべてを決めなかった国─神聖ローマ帝国を支えた「政治」とは

中世ヨーロッパの覇権を担った神聖ローマ帝国──その名前だけを聞くと、いかにも「皇帝がぜんぶ仕切ってる巨大国家」って感じがしますよね。でも実際のところ、当時の政治の中身を見てみると、びっくりするくらい「分権的で複雑」なんです。

たとえば、皇帝の命令がすぐに全国に届くわけじゃない。地方ごとのルールはバラバラだし、宗教や都市の力もめちゃくちゃ強い。じゃあ、どうやってそんな帝国が成り立ってたのか? それが本記事のテーマです。

今回は、「皇帝が絶対」ではなかった神聖ローマ帝国の政治構造を、いくつかの切り口からわかりやすくかみ砕いて解説します。

政治の主役が分散していた

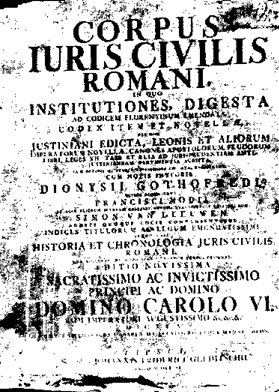

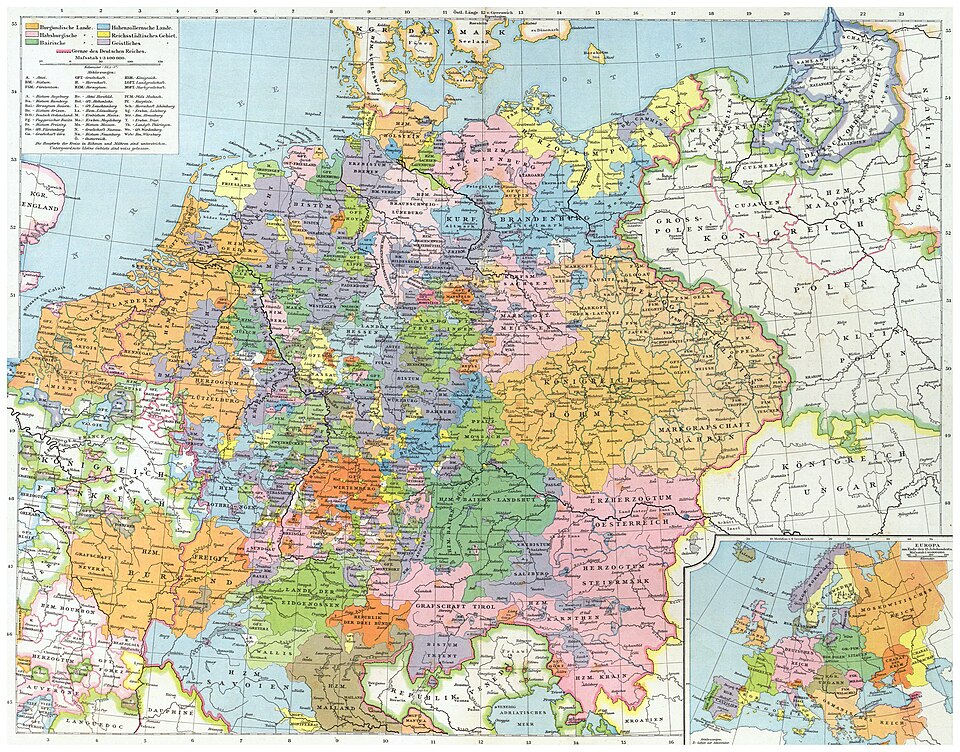

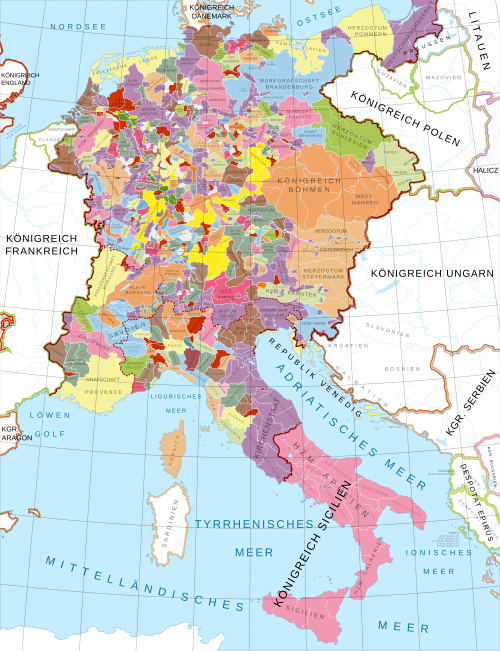

シュタウファー朝時代の中欧と封建的領主領

神聖ローマ帝国の封建制度がもたらす領主別の小領域を色分けで示した、シュタウファー朝期の中欧地図

出典:Alphathon(著者)/Wikimedia Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International より

まず最初に押さえておきたいのが、「誰が政治を動かしていたのか?」というポイント。

領邦国家が力を持っていた

神聖ローマ帝国は、大小さまざまな領邦国家(諸侯領・司教領・自由都市など)が集まってできた集合体。それぞれが自前の軍隊・法律・税制を持ち、かなりの自治を誇っていました。

たとえば、バイエルン公やザクセン公などの有力諸侯は、実質的に“その地域の王様”といってもいいくらい。皇帝が命令を出しても「うちはうち、そっちはそっち」と言って無視することも日常茶飯事だったんです。

帝国議会が意思決定の場だった

政治的な全体方針を決めるために開かれていたのが帝国議会(ライヒスターク)。ここには選帝侯、諸侯、聖職者、都市代表などが集まり、重要な政策や戦争の方針などが協議されました。

でもこの議会、たいてい結論が出ないことで有名。全会一致が基本だったため、反対意見がひとつでもあれば物事は進まない。皇帝にとっては、ここでの根回しと交渉が最大の仕事だったわけです。

皇帝の権限が限定的だった

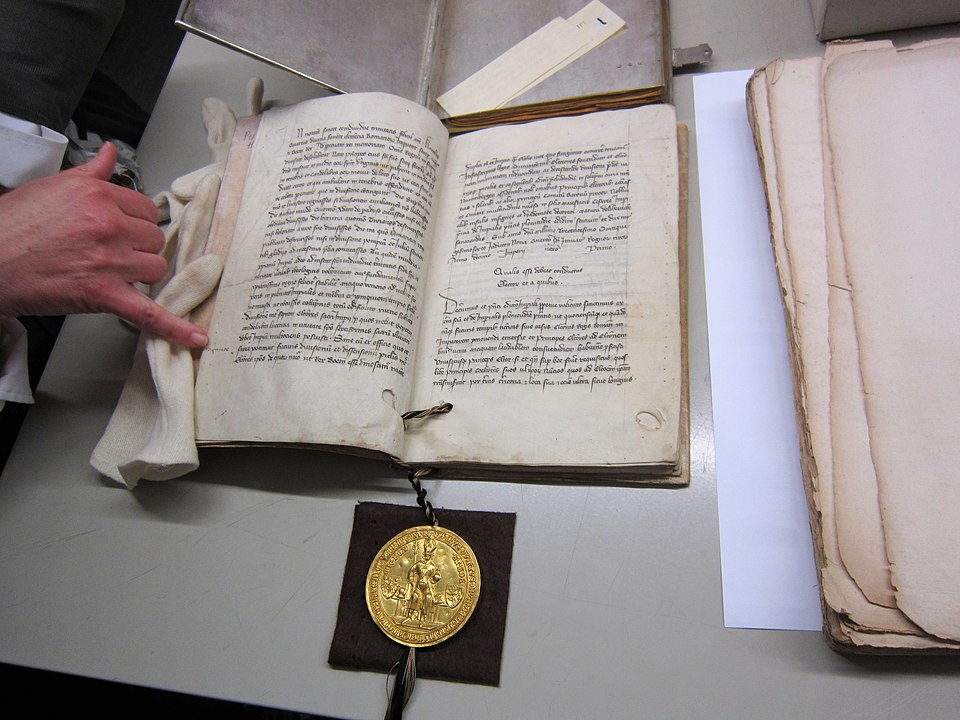

カノッサの屈辱(1077年)

皇帝ハインリヒ4世(1050 - 1106)が教皇に赦しを乞い、皇帝の権限が宗教権威の前に屈した象徴的事件だった

出典:John Foxe(出典書籍) / CC0 1.0 Public Domainより

続いて、「皇帝=絶対権力者」というイメージをひっくり返すセクション。

選挙で選ばれる立場だった

神聖ローマ皇帝は、選帝侯と呼ばれる有力諸侯たちの選挙で選ばれる仕組み。しかも皇帝になる前に、いろんな約束(「戴冠されたら〇〇の領地を承認するよ」とか)をしないと票が集まらない。

つまり、就任前から政治的に“貸し”を背負ってるんですね。その後も、皇帝として独断で行動する余地は少なく、むしろ調整役に近いポジションだったんです。

宗教的権威に頼る場面も多かった

帝国の正当性を示すため、皇帝はよくローマ教皇から戴冠を受けました。この儀式には「教会が皇帝に権威を与える」という意味合いがあり、皇帝側も宗教的支援がないと政治基盤が揺らいじゃう。

なので、皇帝が教皇と真っ向から対立すると、途端に政治的に孤立するんです。カノッサの屈辱(1077年)のハインリヒ4世みたいに…。

都市と教会も政治を動かした

ニュルンベルクの木版画

ニュルンベルクは自由都市として皇帝に直属し、他領邦と独自に条約を結ぶなど一定の外交権を有していた

出典:1493年『ニュルンベルク年代記』/ Public Domainより

皇帝と諸侯だけじゃなく、都市や教会も立派なプレイヤーだったのがこの帝国の特徴。

自由都市が独自に外交した

中世後期の神聖ローマ帝国には、帝国自由都市と呼ばれる都市が数多く存在していました。これらの都市は皇帝直属という建前で、諸侯の支配からは独立。商業の中心地として繁栄し、時には外交や軍事同盟まで独自に結んでいたんです。

有名な例がリューベックやニュルンベルク。これらの都市が属していたハンザ同盟なんかは、まさに「都市同士で政治してた」好例ですね。

大司教も実質的な支配者だった

宗教界にも政治力を持つプレイヤーがいました。たとえばマインツ大司教やケルン大司教は、宗教上の権威だけじゃなく、領地を持ち、軍隊も動かす“諸侯”としての顔も持っていました。

とりわけマインツ大司教は選帝侯の筆頭として、皇帝選出にも大きな影響力を持っていたんです。

制度としての工夫が生きていた

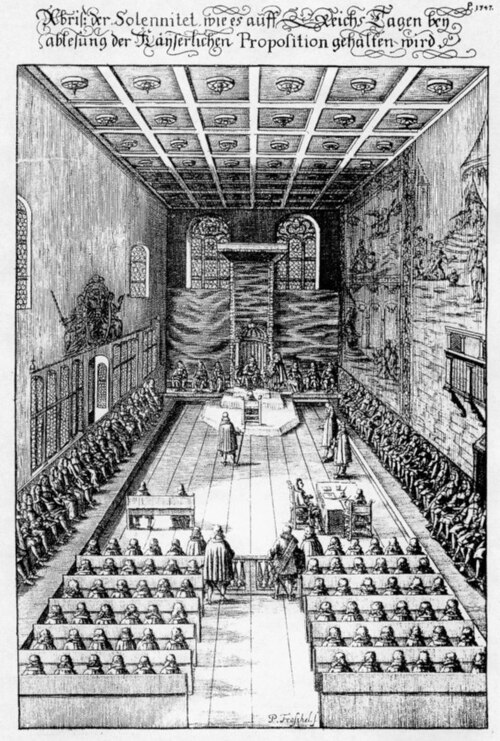

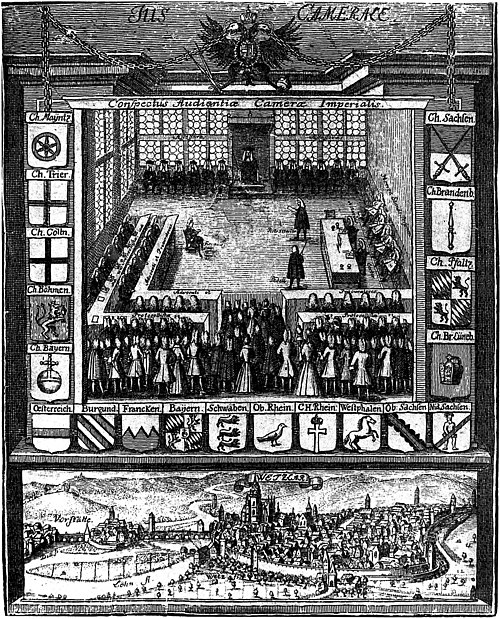

ヴェッツラー帝国最高法院の謁見(1750年)

帝国最高法院は、多様な領邦が並立する神聖ローマ帝国において、法の下での統一感と共通ルールを保つ役割を果たした

出典:ヴェッツラー市立コレクション / Wikimedia CommonsPublic Domainより

このバラバラな帝国をなんとか維持しようとした工夫の数々にも注目。

帝国クライス制(帝国圈)

16世紀以降、神聖ローマ帝国では諸侯たちを「帝国クライス(区域)」に分けて管理する制度が導入されました。これによって、ある程度地域ごとの安全保障や税制の枠組みが整備され、協調体制が生まれたんです。

これは後の「連邦国家」的な仕組みの先駆けと言ってもいいかもしれません。

皇帝直轄地と帝国法院

また、皇帝が直接支配する「皇帝直轄地」や、全体の法律を審理する「帝国最高法院(ライヒスゲリヒト)」など、少しでも統一感を持たせようという試みも続けられていました。

ただし、これらの機関も、権限はけっこう限られてたんですけどね…。

- 諸侯や都市が強い自治を持っていた:皇帝は調整役で、領邦国家が独立性を保っていた。

- 皇帝は選挙で選ばれる立場だった:就任には妥協や取引が必要で、絶対的な存在ではなかった。

- 都市や教会も政治を動かした:自由都市や大司教が実質的な権力を持っていた。

- 制度的な工夫でバランスを取っていた:帝国クライス制や帝国法院で最低限の統一を目指していた。