神聖ローマ帝国の3つの特徴とは?分裂国家の実像に迫る

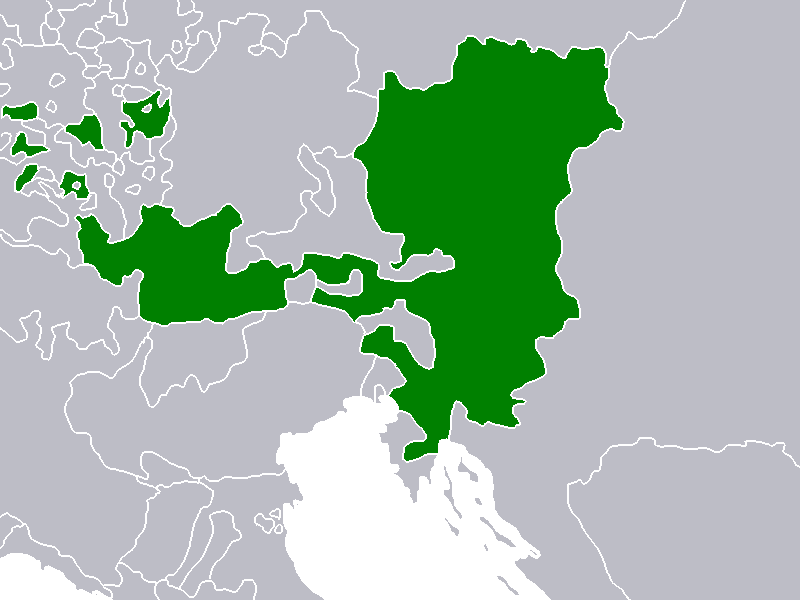

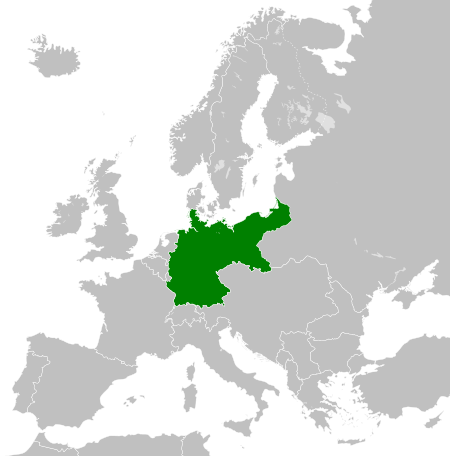

16世紀前半の神聖ローマ帝国の地図

この時期は約300の領邦から成り、帝国の統治効率を高めるために10の帝国管区が編成されていた

出典:User:Silverhelm(著者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic licenseより

中世ヨーロッパにおける“帝国”と聞くと、どこか強大な王権と広大な支配領域をイメージするかもしれません。でも、神聖ローマ帝国の場合はちょっと違います。名前に「ローマ」と「帝国」がついていても、その実態はむしろ“バラバラ国家”とも呼べるような不思議な政治体だったんです。にもかかわらず1000年近く続いたという事実──ここに神聖ローマ帝国の魅力と謎が詰まっています。

以下では、そんな神聖ローマ帝国の“分裂国家っぷり”に迫るため、特に注目すべき3つの特徴をピックアップしながら、その実像をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

統一されない国家だった

神聖ローマ帝国の一番の特徴は、なんといっても「まとまっていない」こと。じゃあ、どうやって成り立っていたのか?

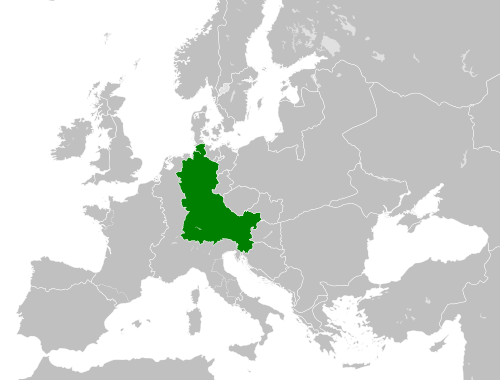

領邦がひしめく構造

帝国内には数百にもおよぶ領邦国家が存在し、それぞれが独自の法律や軍隊を持っていました。たとえばバイエルン公国、ザクセン選帝侯領、ケルン大司教領など、宗教勢力と世俗勢力が入り混じったカオス状態。名目上は皇帝が「全体の主」でしたが、実際にはほとんどの権限を持たず、各地の諸侯が実力で政治を動かしていたんです。

都市と農村の自治のちがい

さらにややこしいのが、帝国内には自由都市と呼ばれる“ほぼ独立国家”も存在していたこと。ニュルンベルクやフランクフルトといった都市は、周囲の封建領主からも独立し、独自の行政や経済活動を行っていました。こうした多様な自治体が混在していたのが、神聖ローマ帝国のリアルな姿だったんですね。

選挙で皇帝を決めていた

「皇帝って世襲じゃないの?」と思った人もいるかもしれません。実は神聖ローマ帝国の皇帝は、ある仕組みで選ばれていたんです。

選帝侯による皇帝選出

帝国では、限られた有力諸侯「選帝侯」たちが集まって、皇帝を選出する制度が確立していました。彼らは教会の大司教だったり、大貴族だったりと様々でしたが、共通していたのは「帝国の行方を左右するほどの発言力」を持っていたということ。

この制度のせいで、皇帝は選ばれるたびに支持を得ようと各諸侯に譲歩する必要があり、結果として中央集権化がとても難しい構造になっていたんですね。

ハプスブルク家の影響力

とはいえ13世紀以降になると、オーストリアのハプスブルク家が皇帝位をほぼ世襲するようになります。ただしこれは“裏技的”な話で、選挙制の建前を残しつつも実質的にはハプスブルク家が帝国を握っていた──そんな二重構造も、神聖ローマ帝国の面白さのひとつです。

宗教と政治が密接に絡んでいた

神聖ローマ帝国では、「信仰」が政治と直結していました。そのことが、のちの大きな歴史の転換点にもなっていきます。

宗教改革の震源地

1517年、マルティン・ルターがドイツのヴィッテンベルクで「95か条の論題」を発表。これがカトリック批判の口火を切り、プロテスタントの誕生につながりました。神聖ローマ帝国内では、諸侯によって信仰が分かれ、内部対立が激化していきます。

三十年戦争の火種に

こうした宗教対立がピークに達したのが三十年戦争(1618 - 1648)です。カトリックとプロテスタントの争いが、周辺諸国も巻き込んだヨーロッパ規模の大戦争に発展。この戦争を通して、帝国はさらに分権化し、最終的に国家主権と信仰の自由が尊重されるようになったのです。

- まとまらない多国家体制:数百の領邦と自由都市が混在し、実質的にはバラバラの構造だった。

- 選挙による皇帝決定:選帝侯たちによる選出制度により、中央集権化が進まなかった。

- 宗教と政治の融合:宗教改革や三十年戦争の舞台となり、信仰と権力の関係が強く結びついていた。